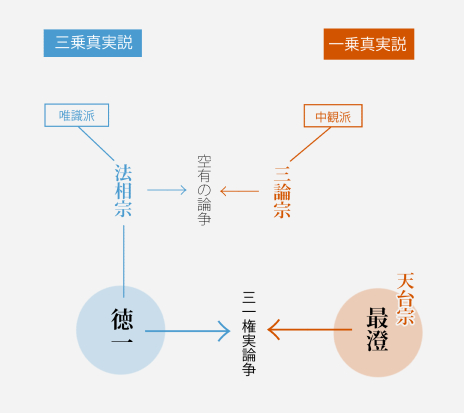

『龍樹の仏教観』のサポートページ企画です。今回は三一権実論争について取り上げます。

『龍樹の仏教観』の中で、「釈摩訶衍論は龍樹によって造られたものではない」という、偽作説が取り上げられ、そこで伝教大師(最澄)の説が援用されています。これは三一権実論争において、釈摩訶衍論を引いて龍樹の考えを説いた徳一に対して、最澄が「釈摩訶衍論は龍樹によって造られたものではない」として論難した部分です。

ではその三一権実論争とは何か。これは最澄と徳一との間で行われた論争で、三乗説と一乗説のどちらが「仮」(方便)で、どちらが「実」(真実)なのかを巡る教理論争です。「権実」の「権」とは、「権化」や「権現」だとかいった場合に使われる「権」と同じで「仮」という意味です。

徳一とは何者?

最澄は日本仏教界屈指の超有名人ですが、徳一は謎の人物です。著作は『真言宗未決文』しか残っておらず、徳一の主張は、この三一権実論争で、最澄が批判のために引用している部分など断片からしかわかりません。生没年も不明のため、論争時の年齢も定かではありません。

残存するわずかな史料から、徳一がかつて「京」にいて(おそらく「京」の出身で)、のちに東国で暮らすようになったことがわかっています。論争当時は平安初期ですから、平安京はすでに存在していましたが、この場合の「京」は、平城京(奈良)のことと推察されています。

三乗説と一乗説

三一権実論争における三乗説と一乗説とは何でしょうか。この三乗とは、菩薩乗(仏乗)・声聞乗・独覚乗(縁覚乗)のことです。三乗については、本連載の「成仏思想と仏身論、多仏思想」で取り上げたことがあります。

要するに悟りには三つのルートがあるが、一番優れているのは菩薩乗であるという大乗仏教の考え方です。しかしながら、なぜに三つのルートが存在するのか、そして釈尊自身は、なぜ直接、大乗仏教を説かなかったのか、といった疑問が生じます。そのひとつの回答が、法華経に見られるような、三乗を方便とする一乗説です。「嘘も方便」という言葉がありますが、方便というのは真実に辿り着くための仮足場のようなものであり、一旦そういう理解を与えることが結果的に真理に達するための近道になるということです。

三つのルートがあるということも方便なのであって、本当はルートはひとつであり、誰もが悟りに到達可能なのだというのが、一乗説です。この考えは東アジアでは古くから存在し、天台宗は天台法華宗とも呼ばれるように、法華経を根本仏典とするため、最澄はこちらを支持していました。

他方、玄奘によって東アジアにもたらされた唯識派の考えはこれと異なり、一乗こそ方便であって、三乗こそ真実なのだとする三乗説をとりました。三乗五性説や五姓各別説ともいい、「種姓(種性)」(「しゅしょう」あるいは「しゅじょう」「すじょう」と読む)という考えが取り入れられます。種性とは、素性の語源ともされ、素質という意味です。すなわち、三乗に対応する菩薩種姓、声聞種姓、縁覚種姓に加え、不定種姓、無姓の五つがあり、それぞれ、菩薩になる素質、声聞になる素質、縁覚になる素質、いずれになるか定まっていない素質、いずれの素質もない、という意味です。

一乗説と三乗説(および五姓各別説)については、楠龍造『龍樹の仏教観』においても、「空」の思想系統と「有」の思想系統を比較する中で「成仏についてまた二種の思想あり」として言及しています。

成仏についてまた二種の思想あり。一つは一性皆成仏を主張するものにして、王公も賤民も、男子も女人も、智者も愚者も、善人も悪人も、その根底において、皆、仏性を有するものなれば、修行工夫によりて成仏し得べしと主張せり。この派の思想の根拠は、一切衆生に皆、仏性あり、そが根底は同一なりというにあり。一つは種性不同を主張するものにして、本来衆生に先天的種性あれば、あるものは声聞となるべきも、その他に成るを得ず。あるものは縁覚になるべきも、その他に成るを得ず。あるものは菩薩になるべきも、その他になるを得ず。あるものは仏陀となるべく、あるものは不定となるべく、あるものは常に迷界に彷徨すべしという。かくのごとく種性を区別して、ことごとく成仏することを許さず。

そして楠は、「空」の思想系統では前者(一性皆成仏)すなわち一乗説をとり、「有」の思想系統では、無著・天親以降、後者(五性各別説)すなわち三乗説をとると解説しています。

三論、法相の久年の諍い

無著・天親に始まる唯識派の思想を学んだ玄奘を受け継いだのが基(慈恩大師)であり、彼によって法相宗が開かれます。他方に、中観派の主要テクストである、龍樹の『中論』と『十二門論』、および聖提婆の『百論』という三つの論書を重んじる三論宗が吉蔵(嘉祥大師)によって開かれます。師茂樹『最澄と徳一』は、この法相宗と三論宗の対立、空有の論争が三一権実論争の背景にあると指摘します。

徳一は法相宗の立場から三乗説を擁護して一乗説を批判しますが、最澄の天台宗はどちらでもありません。三論宗や法相宗などの奈良時代に栄えた南都六宗に対して、最澄の天台宗や空海の真言宗は平安時代になって入ってきた新興勢力でした。天台宗は法華経をよりどころとする宗派であり、先述の通り、法華経は三乗を方便とするものであったため、最澄は三論宗と同じく一乗説に立ち、三乗説を批判しました。

木内堯央『最澄と天台教団』によれば、この時代、南都六宗のうち、三論宗と法相宗に多くの学生が集まり、互いに対抗意識を燃やして激しく対立する「久年の諍い」があったといいます。その中にあって、天台宗には、桓武天皇より、激化する両者の対立を調停・超克する役割が期待されていました。

三一権実論争の発端は、徳一の『仏性抄』に対し、最澄が『照権実鏡』で反論したことでした。わずか五年の間に幾度もの議論の応酬があったようですが、『法華秀句』を書いた直後に最澄は亡くなってしまいます。徳一はおそらくその後に『中辺義鏡残』二十巻という大著を著しますが、すでに反論する相手もおらず、『中辺義鏡残』も現存していないため、論争の到達点を見極めることは困難です。

中心と辺縁──論争の多様な背景

空有の論争や、三乗説と一乗説の対立、法相宗と三論宗の対立といった二項対立的な図式は、ある意味で、仏教における伝統的な対立図式であるとも言えます。しかし師茂樹『最澄と徳一』は、三一権実論争をそうした二項対立図式の系譜として捉えるのではなく、論争における多様な背景に注目すべきであると言います。

最澄は徳一を「麁食者、弱冠にして都を去り久しく一隅に居す」と評します。麁食者とは、粗末なものを食べている者という意味で、転じて、教えをよく理解していない者のことを指します。最澄は徳一が長く都を離れ辺境の地にあるために、最新の正しい教法を知らないと難じているのです。

他方で徳一は、法相宗の論師を「中主」と呼び、天台宗の論師を「辺主」と呼びます。徳一は徳一で、自分を中心=主流派で、最澄を辺縁=傍流と位置付けるのです。この背景には最澄が遣唐使で大陸に渡った際、都である長安でなく、江南で学んだという事実があります。法相は長安で栄え、流行遅れの天台は江南地域を地盤としていたことを揶揄しているのです。

しかしながら、師茂樹『最澄と徳一』によれば、最澄も徳一も、長安から東に伝播した仏教思想の影響下にあり、西へと伝わった展開は捉えられていないと言います。確かに、玄奘によってもたらされた唯識思想は、一分不成仏説を説きますが、これに対する一切皆成仏説との二項対立的な論争のみがあったわけでなく、西漸した思想のうちには、中間的な考えを持つ人々もいて、多様な議論が展開されていたと言います。自派の勝利を歴史的必然とする史観に囚われることで、二項対立的な枠組みが措定され、「実用的な過去」が創造されたのであり、論争を「歴史学的な過去」として見ることで、その実相が明らかにされ、これをより広い視野で見通すことが可能になる、と師前掲書は説いています。

参考文献

コメント