楠龍造『龍樹の仏教観』サポートページ企画です。今回は「密教〈超〉入門」や「仏画について」で予告した両部曼荼羅について解説したいと思います。

そもそも曼荼羅とは何か

曼荼羅は「仏の世界」や経典の世界観を図像化して伝えるものであると同時に、儀式祭礼に用いられる一種の装置でもあります(密教儀礼は秘儀的な側面が強いですが、元来は祝祭的な性格を持っていました)。儀式での使用例としては、灌頂儀礼における投華得仏がよく知られています。これは、灌頂を受ける弟子が目隠しをしたまま曼荼羅に花を投げ、落ちた位置から弟子の守り本尊が決定される、というものです。

では、他方、曼荼羅が描く「仏の世界」とは何なのでしょうか?

仏の世界とはわれわれの世界を超越しているので、それを形に表すことはできないはずである。それをわれわれにも見える形で地上に再現したものがマンダラである。したがって、これが仏の世界を正確に描いたものであると言うと、おそらくまちがいとなる。あくまでも、形のないものに仮の形を与えたものである。

森雅秀『マンダラの新しい見方』

曼荼羅は擬似的な具象化ではありますが、それは一体、どのようなものとして具象化しているのでしょうか。正木晃『密教』は、ジュゼッペ・トゥッチ『マンダラの理論と実践』による「マンダラは王(神)の神聖なる宮殿として考えられていたという趣旨の指摘」を引きつつ、次のように述べます。

その巨大な楼閣には、ありとあらゆる如来たちが参集している。当然ながら、立体である。もう少し正確にいえば、巨大な楼閣は、透き通った金剛(ダイアモンド)製の金剛籠という名のバリヤー(防御膜)で完全におおわれている。したがって、全体のかたちとしては球体となる。

正木晃『密教』

つまり、マンダラとは、宇宙の中心軸たる須弥山のはるか上空に浮揚する球体の内部を、透明のバリヤー越しに、上から見下ろした、もしくは下から仰ぎ見た結果、できた平面図なのである。

こうした仏の世界を描いた曼荼羅で最も有名なのが両部曼荼羅です。両部曼荼羅は胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅の二つからなりますが、通常、曼荼羅はひとつで完結した仏の世界を描くものであり、ふたつでひとつとする両部曼荼羅は特殊なものです。

これは「密教〈超〉入門」などですでに述べた通り、日本密教が『大日経』と『金剛頂経』という、別の系統に属する、それぞれ別の世界観を混淆することなく、取り入れたためです。

ちなみに、天台宗では(円仁以後)『大日経』『金剛頂経』に『蘇悉地経』を加えて「真言三部経」としますが、『蘇悉地経』は初期密教に属するため、大規模な曼荼羅を説かないため、曼荼羅を用いる場合にはやはり両部曼荼羅を用いることになります。ただし、天台では金剛界曼荼羅の方は九会曼荼羅ではなく、八十一曼荼羅が用いられます。

以下では胎蔵曼荼羅の世界観と、金剛界曼荼羅の世界観をそれぞれ別に見ていきたいと思います。

胎蔵曼荼羅

胎蔵曼荼羅(大悲胎蔵生曼荼羅)は、『大日経』に基づく世界観を表現した曼荼羅です。

伝真言院曼荼羅の胎蔵曼荼羅は、空海によって日本に初めて持ち込まれた胎蔵曼荼羅(の模本)ではありますが、胎蔵曼荼羅は初めからこのような形式であったわけではなく、様々な不備を補うべく、試行錯誤の改変の末にこのような形になりました。この現行の胎蔵曼荼羅のことを「現図曼荼羅」といいます。

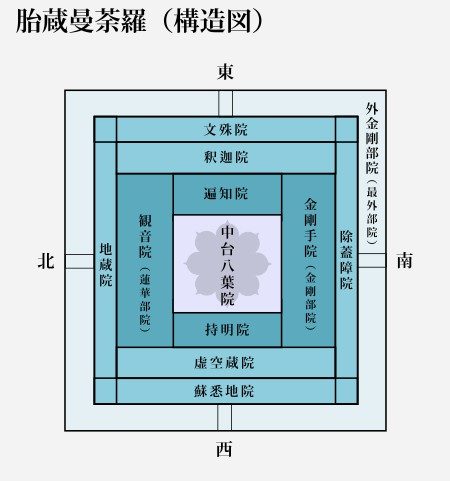

現図曼荼羅の中央には中台八葉院があり、周囲を十二院が取り囲んでいます。内側から初重(第一重)、第二重、第三重といい、一番外側を外金剛院が囲んでいます。各院はそれぞれ、如来や菩薩らの宮殿であり、同じ眷属が寄り集まっています。

外金剛院には東西南北それぞれに門があります。本当はそれぞれの門の外側に隣接する形で四大護院があるのですが、現図曼荼羅では省略されています。

詳細は省きますが、『大日経』により忠実だった成立当初の胎蔵曼荼羅に対し、内側により重要な尊格を置くために、配置替えをしたり、院の数を増設・新設したり、各院の尊数のバランスを調整したり、上下左右の対称性を図ったり──などといった改変が施されます。

この改変には『大日経』を重んじる善無畏のみならず、『金剛頂経』を重んじる金剛智・不空系によるものもあり(つまり金剛界系の影響も受けつつ)、最終的に(おそらく)恵果によって、現図曼荼羅が完成します。

森雅秀『マンダラの新しい見方』は、胎蔵界曼荼羅について、「中心の大日如来からスタートして、放射状に次々とメンバーを増やしていったと見れば、仏の世界の構造としてはイメージしやすいであろう」と述べています。

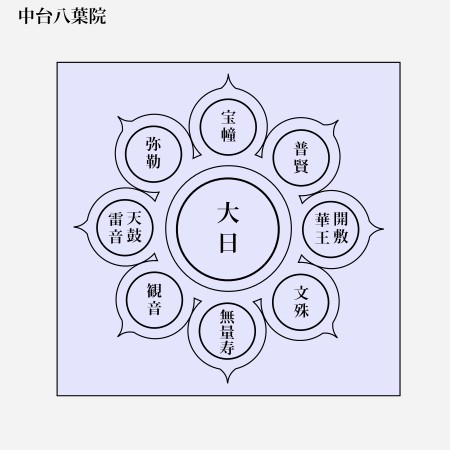

中台八葉院の中心には、大日如来が配されており、胎蔵大日如来と呼ばれ、金剛界大日如来と区別されています。胎蔵大日如来は、禅定印(法界定印)という印を結んでいることが特徴の一つです。

中台八葉院の八葉の花弁に当たる部分には、密教で特に重要視されれる四仏と、八大菩薩のうち四菩薩(普賢、観音、文殊、弥勒)が配されています。残りの四菩薩(虚空蔵、金剛手、除蓋障、地蔵)は十二院の中に配されています。観音と文殊は重複していますが、両菩薩は各院の主宰者を兼務していると考えられます。

遍知院には仏眼仏母らが、持明院には般若菩薩や明王らが配されています。蘇悉地院は『大日経』には説かれておらず、東側(上側)とのバランスをとるために、虚空蔵院から独立して新設されたもので、虚空蔵菩薩が流現したとされる蘇悉地菩薩が配されています。

問題となるのが外金剛院で、ここには諸天が配されています。諸天はそもそも異教の神々を仏教に取り入れたものなのですが、この中にはダーキニー(荼吉尼)と呼ばれる、シヴァ神に仕えていた魔女まで含まれています。現図曼荼羅においてもダーキニーは南門のやや下あたりで、人間の足をむさぼり食っている姿で描かれています。

胎蔵曼荼羅は世界全体を描いているとされ、かつまたそれが大日如来が様々に姿を変えて現れたものであり、その全体が大日如来そのものであるとされます。つまりダーキニーもまた大日如来の現れのひとつであるのです。

金剛界曼荼羅

金剛界曼荼羅は、『金剛頂経』による世界観を表現した曼荼羅です。

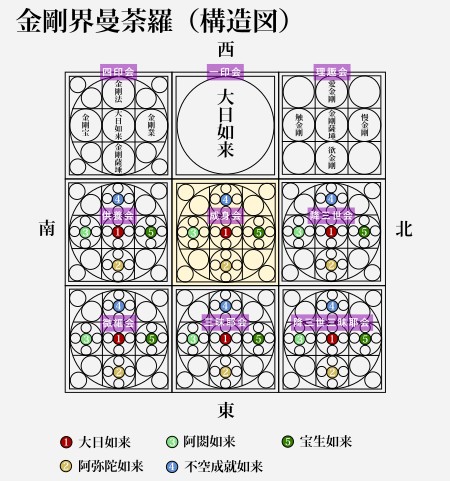

金剛界曼荼羅も、伝真言院曼荼羅のものが唯一というわけではなく、この形式のものは、九会曼荼羅と呼ばれます。

現図曼荼羅が一枚で一つの世界を描いていたのとは異なり、九会曼荼羅は、(本質は同一の)9種類の曼荼羅の集合体です。この9種類というのも便宜上のもので、本来は28種類あるとされます。

胎蔵曼荼羅は仏部、蓮華部、金剛部の三部を基本として発達したのに対し、金剛界曼荼羅は『金剛頂経』(初会金剛頂経)の四大品から、如来部(金剛界品)、金剛部(降三世品)、蓮華部(遍調伏品)、摩尼部(一切義成就品)の四部からなるとされます。

各々に大・三昧耶・法・羯磨・四印・一印という六種の曼荼羅があるので、4×6で24となり、加えて降三世品に教勅曼荼羅として、大・三昧耶・法・羯磨の4種の曼荼羅が説かれるため、合計で28種の曼荼羅があることになります。

九会曼荼羅は、ここから仏部の6種すべてと、金剛部の最初の2種が選び出されたということになっていますが、理趣会だけは先の28種の中に含まれず、『理趣経』という別の経典に依拠するものと考えられています。

ただ、広本では『理趣経』も『金剛頂経』に含まれるため、まったく異質というわけでもありません。

あるいは、あくまで『金剛頂経』にこだわって、初会金剛頂経の一印会や、十八会の中の第六会「大安楽不空真実瑜伽品」に典拠を求める場合もあります。

これら9種類の曼荼羅は本質を同じくするバリエーションの違いに過ぎません。

中央の成身会には多くの仏がいますが、左上の四印会ではこれがかなり簡略化されているのがわかります。上段中央の一印会に至っては大日如来一尊にまで簡略化されています。

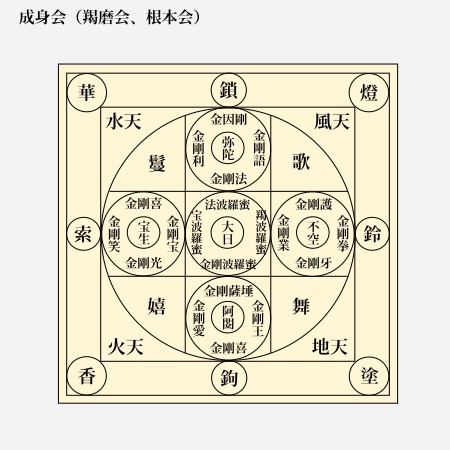

9種の中で特に重要なのが中段の中央にある成身会だとされ、根本会とも呼ばれます。成身会が金剛界曼荼羅の基本であり、残りは成身会を展開した変形や省略形であると言えます。

五智如来を配する点では他のいくつかの会と同様ですが、ここでの五智如来は文字通り、5つの智慧を直接的に象徴し、成仏の原理を示します。

先に、天台宗では九会曼荼羅ではなく、八十一曼荼羅を用いると述べましたが、八十一曼荼羅は成身会を独立させたひとつの曼荼羅です。

九会曼荼羅における9種の曼荼羅の選出と並び順には教学上の理由がありますが、ここではこれ以上煩瑣になるのを避けるため省略します。

最後に曼荼羅の向きについて述べておきます。

胎蔵曼荼羅が東を上としていたのに対し、金剛界曼荼羅は逆に西を上としているのは何故なのでしょうか。これはインドにおける太陽信仰に基づいて、仏を西に対面させ、密教者が日が昇る東に向い礼拝したことに由来しているようです。曼荼羅は壁にかけたり床に敷いたりしますが、胎蔵曼荼羅はこの通りに東を上ないし奥手側にします。これに対し、金剛界曼荼羅は密教者が禅定によって仏と一体化するため、密教者も仏と同じ西向きになる、ということのようです。

曼荼羅はもともと地面に描かれていたようで、それが紙や布に描いて地面に敷く「敷き曼荼羅」となり、次いで壁に掛ける「掛け曼荼羅」になったようです。掛け曼荼羅では仏が正面を向いた形で描かれますが、敷き曼荼羅では中央に向いた形で描かれます。

参考文献