楠龍造『龍樹の仏教観』のサポートページです。今回は「浄土信仰と阿弥陀思想」の続編として個別の思想家について取り上げます。

ここでは、まず法然から初めて、親鸞、一遍について取り上げ、そののちに翻って、法然以前の日本の浄土思想家、中国の浄土思想家、古代インドの浄土思想家へと遡及的に言及していきたいと思います。

1. 法然以後の浄土思想

1-1. 法然の浄土思想──浄土教理解の結節点

浄土思想家として最初に取り上げたいのが法然(1133-1212)です。平岡聡『浄土思想入門』は、「法然浄土教が浄土教理解の結節点になる」と述べています。その要点は、(1)観想念仏に対する称名念仏の優越、(2)念仏以外の要素の否定、です。法然以前の浄土思想において、称名念仏は観想念仏に入るための導入的なもの、より易しい行であるとされ、観想念仏をより重視してきましたが、法然はこれを逆転させ、称名念仏こそを重視しました。また、それまでの浄土思想が重視していた念仏以外の諸要素が事実上否定され、念仏のみが浄土往生のための行とされました(専修念仏)。

これらは浄土思想を純化させたものともいえ、「ひたすら念仏を唱えて仏の加力を請う」という今日の浄土思想のイメージにより近いものと言えます。

浄土思想は平安時代の貴族社会から広まりましたが、法然はこれを大衆救済へと展開していきます。それまでの顕密仏教は体制的なものであり、ある意味で、民衆(農民)にとって荘園領主である寺院は、年貢を納めなければ仏罰が下ると脅す権力機関でもありました。これに対し法然は仏の救済が誰に対しても平等に開かれていることを説きます。

観想念仏に対し、易行(簡単な修行、初心者向け)という意味で劣位に置かれた称名念仏を、人を選ばず誰もが救済されるという意味でより優位なものとし、念仏以外の諸行を念仏に内含されたものとすることによって、念仏を浄土往生のための唯一最大の行とします。

1-2. 親鸞の浄土思想──浄土の非神話化

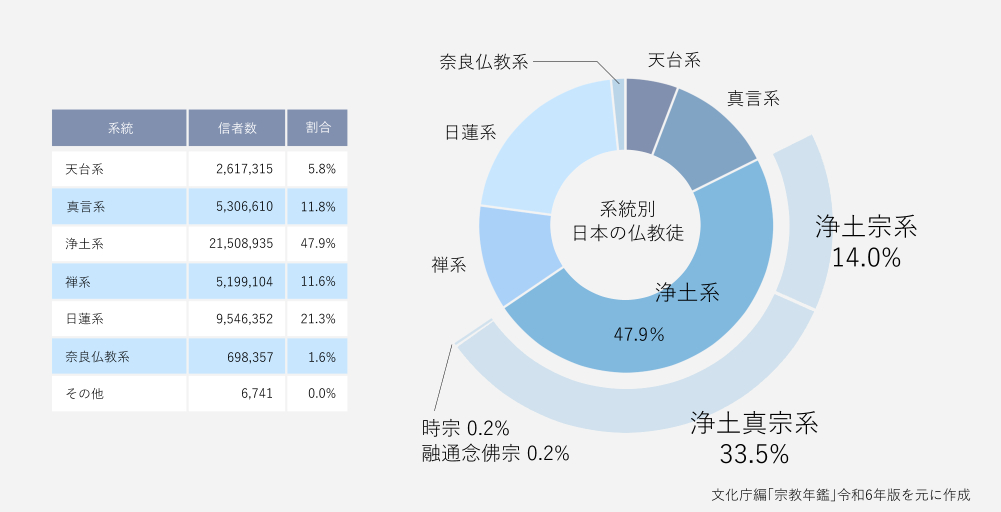

法然には、聖光、隆寛、証空などの優れた弟子たちがいましたが、特に注目されるのが親鸞(1173-1262)です。親鸞は浄土思想の極地とも評され、今日の日本で最大の信徒数を擁する浄土系の中でも、親鸞を開祖とする浄土真宗は、真宗大谷派(東本願寺派)と真宗本願寺派(西本願寺派)だけで、半分以上を占めます。『龍樹の仏教観』の楠龍造も真宗大谷派であり、後世に与えた影響は計り知れないものがあります。

親鸞は浄土を「非神話化」したとされます。浄土三部経などに描かれる浄土は、花咲き宝石の煌めくユートピア的な具象として描かれますが、親鸞はこうしたイメージを排し、抽象的な概念として捉えます。また、従来の浄土観と異なって、浄土往生と涅槃を同一視します。しかし往生者は浄土にとどまることなく、現世(穢土)に還って衆生救済のために働きます。親鸞は浄土を空間的イメージから心的境地のイメージに置き換えました。

さらに親鸞は、真の浄土に対して「化土」というものがあるといいます。化土は、仏の教えの理解と実践が不十分な者のために阿弥陀如来がつくった擬似的な浄土であり、真の浄土に行くためには自力の念仏ではまだ足りず、他力の念仏を唱える必要があります。ここでも悟りに至る心的境地が段階的なイメージとして提示されています。

1-3. 一遍の浄土思想──名号一元論

法然や親鸞とはまた違った道を歩んだ浄土思想家に一遍(1239-1289)がいます。法然は〈行〉重視の念仏為本で、親鸞は〈信〉重視の信心為本であると言われますが、いずれも「行だけで信は不要/信だけで行は不要」とまでは説きませんでした。しかし一遍は、「南無阿弥陀仏」と称える称名のみが往生の唯一絶対条件とする名号一元論を説き、明確に「行だけで信は不要」とする立場をとりました。

また、一遍において興味深いのが、往生行における身体性の復活です。往生行は、身体性を欠如する方向に進んできた歴史があり、浄土三部経では様々な行が往生行とされましたが、世親は止観という瑜伽行(自力)に収斂させます。

曇鸞はそこから瑜伽行の止観的要素(自力的要素)を排除することで、身体性は希薄化されます。さらに善導が「三心+称名念仏」を説いたのに対し、法然は三心を称名念仏に吸収し、親鸞は信心に収斂させます。というように、ここに至って、もはや行の要素は浄土教から失われてしまいます。これに対し、一遍の「踊り念仏」は身体性の再獲得を果たすものでもありました。

2. 法然以前の浄土思想

2-1. 日本の浄土思想──法然以前

さて、ここから、法然以前に翻って、順逆に、日本→中国→インドの浄土思想を見ていくことにしたいと思います。

浄土思想は仏教伝来の最初期からありました。というのは浄土思想は一個の独立した思想体系ではなく、いわば仏教思想のオプションのひとつであり、いわゆる浄土系のみならず、様々な立場によって語られてきたからです。

三論宗の智光(709-780?)は、浄土思想関係の著作を残しましたが、それは専ら死者の追善を目的とするものでした。学問の対象化されるのは天台浄土教以降であり、円仁や延昌、良源、源信、良忍などの人物を輩出しました。

このほか、三論宗の永観や珍海、真言系の覚鑁、複数宗派と関わりを持った空也など、様々な浄土思想家が法然以前にも存在していました。

先述の通り、浄土思想は様々な立場によって説かれてきたわけですが、観想念仏と称名念仏の優劣、念仏以外の要素の取り扱いが一つのポイントとなります。法然において、称名念仏の優越、念仏以外の要素の否定によって、浄土思想は「専修念仏」へと純化されます。

2-2. 中国の浄土思想──無相か有相か

法然は、中国の浄土思想に三つの流れがあるとしています。ひとつめは慧遠の流れ(観想念仏)、ふたつめは慈愍三蔵慧日の慈愍流の流れ(禅浄双修)、みっつめが、のちに日本の浄土思想へと受け継がれていく、曇鸞—道綽—善導の流れです。

曇鸞(476-542)は、中観哲学に精通する学僧でしたが、菩提流支から『観無量寿経』を授けられ、浄土教に入っていったという人物で、それゆえ多分に中観哲学のフィルターを通した浄土教理解に特徴があります。浄土思想には、浄土三部経系の有相の(存在論的)浄土観と、般舟三昧経系の無相の(唯心論的)浄土観とがあり、曇鸞は後者であることはもとより、同系統の世親とも距離を措きます。世親は瑜伽行唯識派の論師であり、その著『往生論』は自力と他力が混合されたものでしたが、曇鸞の『往生論註』はそこから自力の要素を排除し、他力の思想として『往生論』を解釈し直しました。

曇鸞は、龍樹の『十住毘婆沙論』から「難行/易行」の区別を引いて、自力難行道と訣別して他力易行道の道を説きましたが、道綽(562-645)も同様に、自力で悟りをひらくことを説く経典群(聖道門)と、他力で救済されることを説く経典群(浄土門)の区分を導入し、浄土門を称揚しました。しかしながら、道綽において、往生の方法は飽くまで観仏三昧(念仏三昧)であり、称名は補助的・導入的な行であって、有相は無相へのステップと捉えられていました。

しかし、道綽の弟子である善導(613-681)は、有相の浄土観(指方立相)を説き、称名こそを念仏と捉えました。指方立相とは前回も述べた通り、具体的に指し示す方角(西方)に、極楽浄土が実在するという考え方です。また、本来、念仏とは観想念仏のことであり、これとは別に称名(仏の名を称えること)があったのですが、善導は大胆にも称名=念仏と同一視したのです。

ただ、近代の文献学的知見に基づけば、善導の解釈には問題もあり、第十八願の「十念」とは、梵語原典からして、飽くまで「念じる」ことであって、「称える」ことではありません。そこに明らかな飛躍があることは否めません。

中国の浄土思想では、曇鸞、道綽、善導に加えて、懐感、少康を加えて「浄土五祖」と言われることがあります。

2-3. インドの浄土思想

浄土思想をさらに遡ると、インドにたどり着きます。ここでは龍樹と世親について取り上げます。龍樹(2世紀半頃)と浄土思想との接点は、龍樹の著『十住毘婆沙論』にあります。『十住毘婆沙論』は、菩薩行の階梯を説いた『十地論』の注釈書であり、先述の通り、難行/易行の別を説くものの、それは必ずしも本筋の議論ではなく、また、死後に浄土に転生するという意味での往生について説くものでもありません。また(念仏の補助的・導入的な行として)称名を説くものの、それは阿弥陀仏に限られず、諸仏諸菩薩の名号であってもよいとされます。

そうすると、曇鸞や親鸞が龍樹を浄土教の祖師と仰ぐのがやや奇妙にも思えますが、『龍樹の仏教──十住毘婆沙論』は次のように述べています。

〔龍樹は〕「諸仏を念ず」ということを釈して、諸仏とは「燃灯仏等の過去の仏、阿弥陀仏等の現在の仏、及び弥勒仏等の未来の仏である」という。ここに阿弥陀仏という名が初めて出され、しかもこれを現在の仏といっていることは甚だ興味深いことである。原典の『十地経』では、仏は、釈迦牟尼仏と盧遮那仏等であって、阿弥陀仏の名は見当たらない。/しかるに龍樹において、初めて阿弥陀仏ということがいわれるのは極めて注目すべきことと思われる。過去というも未来というも、現在の一念をおいてはあり得ないがゆえに、過去の仏というも未来の仏というもすべて現在の仏に摂まる。したがって諸仏とはことごとく弥陀仏に摂まるということができよう。

また、山口益『龍樹の浄土教思想』は、十住毘婆沙論が、〈難易二道=聖浄二門=自力と他力〉を並列的に説くものではなく、易行道=浄土一門=他力を説くものと解します。

十住毘婆沙論に於ける難行・易行とは、決して異れる二道として理解さるべきではない。限りなき自力の有執を滅していく空の修行(pratipatti)といふ意味に於ては「諸の難行」であるが、無分別智を立場とする無我の行といふ意味に於いては、何らの分別・作為を用ひることがないから、易であり、「水道の乗船の如く楽しき」ものであったのである。(……)十住毘婆沙論に於ける難行・易行も、要は仏道に於ける修行階地の相違にすぎなかったのである。すなわち、易行道に至る方便階梯としては難行であるが、不退転地に入れば難行はそのまま易行へと転ずるのであった。(太字は原文傍点)

山口は、浄土真宗を「浄土教のまさしく完成形態」と呼び、こうした十住毘婆沙論の「易行品の思想が、所謂、浄土門としての意義を完うじるためには(……)親鸞の浄土教にまで経過しなければならなかったのである」と述べています。

インドの浄土思想において、今一人、重要なのが世親(5世紀頃)です。先にも述べた通り、世親の『往生論』は、彼の唯識思想を反映して、自力と他力が混淆されたものでした。

『無量寿経』において、阿弥陀仏は凡夫を極楽浄土に往生させると説いたのに対し、『往生論』は、阿弥陀仏が往生させるのは、凡夫ではなく菩薩の十地のうち初地以上の菩薩であるとしました。すなわち、初地までは自力が必要で、初地に至れば阿弥陀仏の他力によって極楽浄土に往生すると説いたのでした。曇鸞がこの『往生論』から自力の思想を排除したことはすでに述べた通りです。

3. まとめ

以上のように、逆順に追っていくことで、法然が結節点であるということがわかりやすくなるのではないかというのが本稿の狙いです。

元々雑多な要素を含んでいた浄土思想が、インドから中国を経て日本に伝わり、法然に至ったところで、極限まで純化されたものとなります。そして、法然以後、再び拡散していきます。龍樹と親鸞の思想が呼応するなど、興味深い展開が見られます。鎌倉仏教以降では、明治仏教における、山崎弁栄や清沢満之などの活躍が注目されます。

参考文献

山口益『龍樹の浄土教思想』

コメント