楠龍造『龍樹の仏教観』のサポートページ企画です。楠龍造『龍樹の仏教観』では、龍樹の思想と密教とは「一見反対」であるとしながらも、『大智度論』の中には密教的思想が見出せると述べています。今回は、密教について、ごく簡単にではありますが、概説してみたいと思います。

密教とは何か。正木晃『知の教科書 密教』は次のように定義します。「インド大乗仏教の最終段階において展開された神秘主義的・象徴主義的・儀礼主義的な傾向の強い仏教」。密教は、大乗仏教の一種であり、その中でも後発的に登場しました。

前期・中期・後期

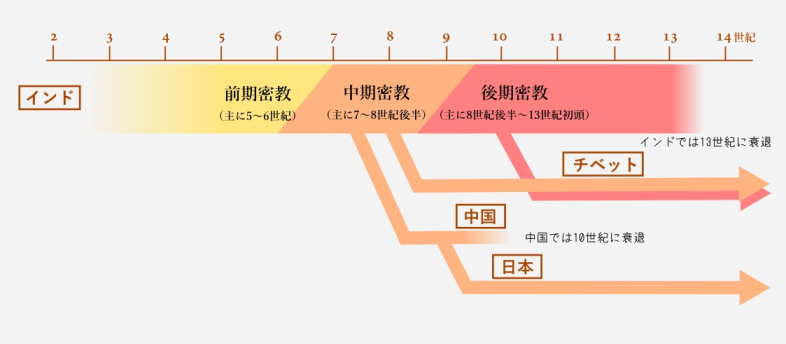

密教は前期・中期・後期の三段階に分けられます。日本で一般的にイメージされる密教は中期です。

前期密教は、呪術による現世利益を求めるもので、中期密教になるとそれが大乗の教えに結びついて悟りを求めるものとなり、体系化も進みます。呪術による現世利益だけに着目すれば、密教の始まりは2〜3世紀ということになりますが、実際に形をなすのは早くとも5世紀で、体系化が進む6〜7世紀が中期仏教の形成期となります。

では、後期密教とは何か? 端的に言えば、性的ヨーガを取り入れたものが後期密教です。これをタントリズム、タントラ仏教などとも呼びます。タントラは後期密教の経典のことですが、今では性行為を修行に導入したインド系の宗教全般がタントリズムと呼ばれます。またチベットでは前期・中期・後期を問わず、密教経典のことをタントラと呼びます。

なぜ性行為が修行として取り入れられたのか。正木前掲書は次のように述べます。

性行為という、人間にとっていちばん根源的であり、誰しも避けては通れないものであるにもかかわらず、いやそれゆえにこそ、世界中のあらゆる宗教が忌避してきた領域。誰の目にも、俗の中の俗と映る行為。それのみが、人間を、わけても末世の人間を、解脱や悟りという聖の極みへと、いわば跳躍させる唯一の方途なのだ、と後期密教の経典は説きはじめた。

正木晃『知の教科書 密教』

日本の密教はこの後期密教を受け入れませんでした。日本の密教では、前期を雑密、中期を純密、後期を左道密教と呼び、前期を未完成、不完全なものとし、後期を左道=邪道なものと考えたのです。

以下、本稿では、中期密教と呼ばれる思想を中心に取り上げていきたいと思います。

台密と東密

日本の密教には、最澄の天台宗と、空海の真言宗の二大系統があり、それぞれ台密と東密とも呼ばれます(東密という呼称は、空海が嵯峨天皇より東寺を下賜されたことに由来します)。

しかし両者は密教に対するスタンスがやや異なります。天台宗では、密教を法華経の実践手段として採用し、顕密一体の立場をとりました。これに対し、真言宗は教理としても実践としても密教にのみ基づいています。

最澄と空海は共に同じ遣唐使船団で入唐しましたが、空海と異なって最澄は天台教学を学ぶことが主目的であって、密教を専門に学んだわけではないため、未だ不十分なところがありました。これを後に、弟子の円仁や円珍が入唐して、本格的な密教を学んで日本に持ち帰り、その後、五大院安然によって台密の教相が大成されました。それは円密一致と呼ばれる天台法華円教と密教との融合をはかるものでしたが、密教の天台化ともいえるものでした。

台密と東密では、教学上の違いがいくつかありますが、ここではその点についてはあまり深入りせず、東密の教義を中心に見ていくことにします。

大日如来と四身説

中期密教以降において、大日如来が主神的な重要性を持つようになります。これまでの仏教では釈迦如来が教主とされてきましたが、密教では大日如来が教主とされます。大日如来は、サンスクリットで、マハー・ヴァイローチャナ(Mahā Vairocana)といい、大毘盧遮那仏とも訳されます。ヴァイローチャナは「遍く照らすもの」の意で、太陽の別名ともいわれます。『華厳経』の毘盧遮那仏(ヴァイローチャナ)の延長線上にある存在と考えられ、その起源は、アスラ(阿修羅)やアフラ・マズダー系の神にまで遡るとされます。

阿弥陀如来や阿閦如来などいった諸仏はすべて大日如来の一部、あるいは大日如来が姿を変えてあらわれたものと考えられるようになりました。

大日如来は、真理そのものの人格化であると考えられ、仏身論における法身に相当します。大乗仏教は、法身・報身・応身の三身説をとなえましたが、密教ではこれに等流身を加えて四身説をとなえます。正確には、法身・受用身・変化身・等流身の四身です。

| 三身説 | 四身説 |

|---|---|

| 法身 | 法身 |

| 報身 | 受用身 |

| 応身 | 変化身 |

| 等流身 |

法身は元々、仏から人格性を取り除き、真理そのものを指すものでしたが、密教ではこれを逆方向に進め、真理そのものを人格化したものが法身=大日如来であるとします。そして法身が別の仏の姿になって教えを伝えられた他の宗派と違って、密教は法身そのものによって説かれた教え(法身説法)であるとします。

先に「諸仏はすべて大日如来の一部」と述べましたが、実は諸仏のみならず、菩薩や縁覚、声聞、明王、諸天、その他仏界以外の九界のものを含め、衆生を救済するものはすべて大日如来が姿を変えたものであるとし、等流身であると考えました。さらには、たとえ草木や無生物であっても仏法を説くために大日如来が変化した姿であるとし、森羅万象に仏があると説かれました。

ところで、大日如来と釈迦如来との関係について、東密と台密とで若干の違いがあります。大日如来を法身、釈迦如来を応身と捉える点においては同一ですが、東密においては、顕教は釈迦如来の教説であり、大日如来の教説である密教こそが真説であると考え、大日如釈迦別体説をとります。

これに対し、台密では法報応の三身を一体とする三身一体説に基づき、大日釈迦同体説をとります。これは、後述の両部の大経(『大日経』と『金剛頂経』)を至上とする東密と、法華経を根本経典とする台密との違いに依拠するものと思われます。

両部不二

日本の密教においては『大日経』と『金剛頂経』が最重要な経典とされ、併せて両部と呼ばれました。

ここでも東密と台密に若干の違いがあり、台密では『大日経』『金剛頂経』に『蘇悉地経』を加え、「真言三経」や「秘密三経」と呼びます。がここでは『蘇悉地経』については省略します。

両部のうち『大日経』は7世紀前半、『金剛頂経』は7世紀後半に成立したとされます。『大日経』は大乗仏教と本格的な密教を架橋する役割を果たしたものの、密教としては未完成の部分が多く、半世紀遅れて成立した『金剛頂経』はより本格的な密教経典でした。

余談ながら、この『金剛頂経』は、龍樹が南天鉄塔で金剛薩埵より授かったものだとする伝説があります(本連載の「龍樹と南天鉄塔」参照)。実は東密では『大日経』も龍樹が授かったものだとするのですが、こちらにはあまり根拠がありません。

さておき、『大日経』と『金剛頂経』の登場をもって完成とするのが中期密教であり、『金剛頂経』が指し示した道をさらに突き進んだのが後期密教と言えます。日本ではこの二経典を最重要経典とするのに対し、インドでは『大日経』はあまり評価されず廃れていき、逆に『金剛頂経』は高く評価され、後期密教の形成を導いていくことになります。といってもインド密教は13世紀初頭には滅亡しており、後期密教は主にチベット仏教によって継承されていきました。

『大日経』が『金剛頂経』に半世紀ほど先んじて成立したことはすでに述べた通りですが、『大日経』の発展の上に『金剛頂経』が生まれた、といった関係ではなく、本来別々の体系に属するもので、異質な二つの世界観に立脚しており、その二つの世界観を「両部不二」(胎金不二)として包含し体系化したのが、空海の師・恵果であると言われます。

『大日経』と胎蔵

『大日経』は、早ければ6世紀、遅くとも7世紀前半までに東インドのオリッサ地方で成立したとされます。正式名称を『大毘盧遮那成仏神変加持経』といいます。この経典は大日如来が弟子である執金剛秘密主(金剛薩埵)からの質問に答える形式をとります。大日如来が人間界に直接教えを伝えることは憚られたようで、金剛薩埵という菩薩を「対告衆」として媒介させています。

『大日経』に基づく世界観を「胎蔵」といい、サンスクリットのgarbha、すなわち女性の「胎(=子宮)」を意味します。子宮と同じように大日如来が、万物を発生させ、育成し、産み落とす存在であることを示しています。あるいは、森羅万象全体が大日如来そのものであるとも考えられています。

胎蔵を図像化したものを、胎蔵曼荼羅といいます。曼荼羅に関しては日を改めて、別稿で詳しく述べたいと思いますが、後述の金剛界に合わせて胎蔵界曼荼羅と呼ばれることもあります。

ただ金剛界の界は、vajra-dhātuのdhātuに相当するもので、胎蔵にはこれが付かないので、胎蔵曼荼羅と呼ぶのがより正確であるとされます。胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅を合わせて両部曼荼羅といいますが、五大院安然がこれを両界曼荼羅と呼んだことから、胎蔵界曼荼羅と呼称されるようになったと言われます。

『金剛頂経』と金剛界

一方、『金剛頂経』は『大日経』に遅れて、7世紀後半に南東インドで成立したとされます。密教の伝統では、『金剛頂経』は十八会十万頌にのぼる膨大な経典の集成と考えられてきました。その全体を広本というのに対し、単に『金剛頂経』という場合は、その最初の部分『真実摂経』(『初会金剛頂経』)を指します。

『金剛頂経』に基づく世界観を「金剛界」といい、これを図像化したものを金剛界曼荼羅といいます。が、先述の通り、曼荼羅については後日、別稿で述べたいと思います。

『金剛頂経』は、歴史上の釈迦(ゴータマ・ブッダ)をモデルとする一切義成就菩薩という修行者に、色究竟天王宮の無数の如来たちが、悟りをひらくための秘密の方法を授ける、というところから始まります。

従来の大乗仏教は、仏になるためには三劫にわたる修行が必要だと説かれてきました。劫とは、無限にも思えるような長い長い時間の単位です。その三倍の長さの三劫という時間を、何度も何度も生まれ変わりを繰り返しながらひたすら修行を続けて、やっと仏になれるだといいます。

ところが『金剛頂経』は、それを大幅にショートカットする秘密の方法があるというのです。どれくらい省略できるのかというと、「即身成仏」、すなわち我々が生きている今この生において成仏可能だといいます。即身成仏は中期密教以降の中心テーマであり、それがある種の秘技によって可能だというところに、密教の特性のひとつ、神秘性(深秘性)がよく表れています。

話を戻すと、秘密の方法によって悟りをひらいた一切義成就菩薩は、金剛界大日如来となり、無数の如来たちとともに、須弥山の上空に浮かぶ金剛摩尼宝頂楼閣に場所を移し、そこに金剛界曼荼羅を建立します。

万物を大日如来の表れた方であるとする『大日経』の考え方は、従来の大乗仏教で語られてきた、万物を相互依存であるとする依他起性の考え方に類似しています。これに対し、『金剛頂経』の考えは、さらに一段と、仏教的伝統からの逸脱が見られるようになります。別言すれば、従来の大乗仏教に対し、密教の独自色がより強く現れてきます。

三劫の修行が即身成仏にまで短縮されることのみならず、『大日経』が曲がりなりにも「空」の思想を堅持していたのに対し、『金剛頂経』は、大日如来および諸仏たちを時間を超越した永久不変の実在として描いています。

密教がもたらした逸脱は、例えば「自性」や「自我」といった、これまでの伝統仏教では否定的に捉えられてきた概念をむしろ肯定的に捉えるようになったところなどにも見られます。

入我我入

その代表例が「入我我入」です。これは大宇宙の真理たる大日如来が「我」のなかに入り、「我」のなかに大宇宙の真理たる大日如来が入る、ということであり、大日如来と「我」との合一、大日如来と「我」が同一存在であることを感得することです。

しかし、これはかつてゴータマ・ブッダが批判したバラモン教の「梵我一如」の考えに極めて類似的なものです。

このことを白川密成『みんなの密教』は次のように解釈しています。

密教は一見すると、梵我一如の思想をそのまま継承しているように思えますが、それと対照的にも見える「空」の思想を大前提として、教えの根底に置いています。密教における大いなる大日如来と極小の修行者は、あくまで変化し続ける「空」なのだ、というのが師から伝えられたことであり、私自身の実感でもあります。

白川密成『みんなの密教』

密教はあくまでも仏教なので「自我」を解放する方向性を強く持っています。しかし同時に、バラモン教のようなインドの古い思想構造も取り入れているので、ややこしい。ややこしいけれど、「大宇宙と自分の合一」と「空」という対極的なものを一致させようとしているところに、密教の醍醐味があると私は思うのです。あえて「両方」を抱え込む、いかにも密教らしいカオスです。

三密加持

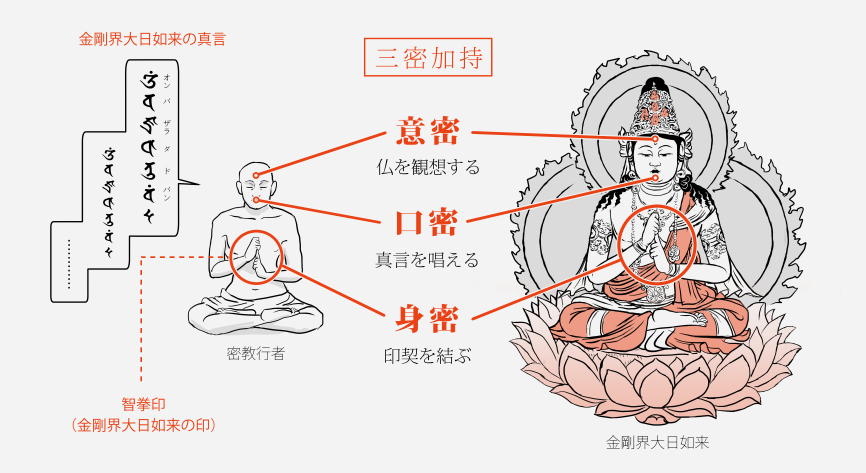

長い長い修行を大幅にショートカットできる秘技とは果たしてどのようなものなのか。『金剛頂経』が説くのは「五相成身観」という方法なのですが、ここではそこまで立ち入らず、より包括的・総論的なものとして、三密加持について解説します。三密とは、身密・口密・意密を指し、これは身体・言葉・心という人間活動の総体を意味します。

加持とは、仏と融合、一体化すること、すなわち入我我入を実現するための行為です。修行者の三密と仏の三密を同調させることにより、仏との合一を図るのが三密加持です。

具体的には、手に印契を結び、口に真言を誦し、心に仏のありさまを描くことによって行われます。

諸宗派においても、手を合掌し、口に南無阿弥陀仏や南無妙法蓮華経と唱え、心で仏や菩薩に帰依して祈願することが多く、これも三密行であると言えるかもしれません。密教ではここに加持、仏との合一が加わります。

真言とは?

さて、先に口密とは、口に真言を誦することであると述べました。この真言とは何か? 空海の密教が真言密教と呼ばれ、彼の宗派が真言宗と呼ばれるように、真言は非常に重要な概念です。

真言は、サンスクリットの「マントラ(mantra)」の訳で、原義は「思考の器」ほどの意味ですが、言葉や声に霊力を認め、繰り返し唱えることで、仏の功徳や加持力が得られるものとされます。

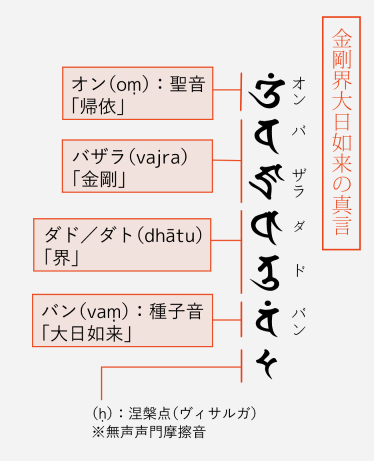

例えば、金剛界大日如来の真言はいくつかありますが、そのうちのひとつ「オンバザラダドバン」は、これ自体で文法的な意味をなす語句や文章というわけではなく、種子音の集合であり、ある種呪文のようなものではあります。

ただ、空海の教えでは、真言は呪文ではなく、仏そのものであり、真言=仏の身体=宇宙の根本原理とします。

密教ではしばしば「陀羅尼」や「明呪」という言葉が「真言」と同義ないし混同的に使用されることがあります。厳密にいえば、真言は陀羅尼よりも短い言葉であるなどの違いはありますが、あまり厳格に使い分けされていません。

密教の相承

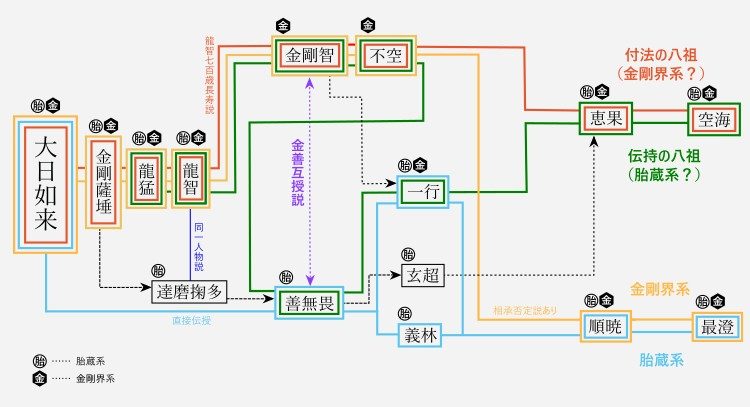

最後に密教の相承について触れたいと思います。真言宗では真言八祖ということが言われます。真言八祖には、〈付法の八祖〉と〈伝持の八祖〉があります。

〈付法の八祖〉大日如来→金剛薩埵→龍猛→龍智→金剛智→不空→恵果→空海

〈伝持の八祖〉龍猛→龍智→金剛智→不空→善無畏→一行→恵果→空海

正木晃『知の教科書 密教』は、〈付法の八祖〉を金剛界系の密教を相承してきた人々の系譜、〈伝持の八祖〉を胎蔵系の密教を相承してきた人々の系譜であるといいます。確かに、付法の八祖は「広付法伝」に説く七祖に空海を加えたものですが、これでは胎蔵系の密教者が不足しており、これを補うために(?)〈伝持の八祖〉では善無畏と一行が追加されているように見えます。

ただ、先にも述べた通り、胎蔵系と金剛界系は本来まったく別の系統に属するものであるため、両系統をどこかで「両部不二」として定立した人物がいるはずで、それは一般に恵果であると考えられています。

金剛智と不空はともに、胎蔵系にも通じていたことが知られるものの、明らかに金剛界系重視の密教者であり、恵果は不空の弟子として金剛界系の教えを受けながら、同時に中国に胎蔵系の密教をもたらした善無畏の弟子・玄超からも教えを受けており、「両部不二」の確立者である可能性が高いのです。さらにはその恵果から教えを受け、日本に本格的な密教を伝えた空海が「両部不二」を説いていることからも傍証されます。

ちなみに最澄は、唐の越州で順暁から教えを受けますが、この順暁の師が善無畏の弟子・義林であるとされることや、一行の「大日経」に対する注釈書が天台密教において重視されることをもって、松長有慶『密教の相承者』は、天台系の密教が胎蔵系であると思われている理由とします。

ただ、最澄は、順暁が不空から金剛界系の教えも受けたとし、両部の接合点の役割を順暁に負わせますが、最澄が持ち帰った密教典はほとんど金剛界系であったことや、最澄の両部の理解が不確かであったこと、また円仁と円珍の相承系譜だとまた異なったものになることなど、単純化できない部分が多々あります。

他方、同書は、真言系の密教は、両部不二を標榜するのにもかかわらず、「どちらかといえば、金剛界系の密教にウエイトをおくとみられている」といいます。

正木晃『知の教科書 密教』では、空海が実際には、胎蔵系と金剛界系のどちらを重視していたかについては、専門家の意見が分かれるとしつつ、しかし、空海がどちらか一方に肩入れすることを慎重に避けていたと指摘します。一般的には、世間一般に教えを説く場合には『大日経』を用い、自らの修行や求道には『金剛頂経』を用いたとされています。

松長有慶『密教の相承者』は、師資相承が重視されるのは、「密教の相承においてみずからが伝授された法の正当性を確認し、他に対してその正嫡を表明することが密教の行者にとってはきわめて重要な課題となる」ためであり、さらには、それが単に客観的な証明書という意味にとどまらないからであるといい、次のように述べます。

伝教大師は、「内証血脈譜」によって、弘法大師は広略二種の「付法伝」によって、みずからが相承した付法の系譜の正当性を表明しようとした。現在の密教史学の研究成果によれば、両者の相承系譜には若干の作為的な虚構が認められる。しかし付法の系譜というものは、事実の記録というよりも、みずからが授けられた法灯の伝承に対する受法者の信念の披瀝に近い要素をもっている。したがってそれを合理的な判断だけでもって裁断することは妥当ではない。

松長有慶『密教の相承者』

以上、いささか簡単にではありますが、密教について解説してみました。

参考文献

坪井俊映『密教概論1』『密教概論2』

松長有慶『密教の相承者──その行動と思想』

コメント