楠龍造『龍樹の仏教観』のサポートページ企画です。今回は、南天鉄塔について取り上げます。

『龍樹の仏教観』には次のような記述があります。

「付法伝〔秘密曼荼羅教付法伝〕記者が、龍宮および南天鉄塔中より〔龍樹が〕秘密曼陀羅を得たりとするは、吾人その何らの歴史的根拠あるやを知る能わざるなり。」(楠龍造『龍樹の仏教観』 青字は引用者)

「龍樹が龍宮や南天鉄塔で秘密曼荼羅を得た」と付法伝に記されていますが、その歴史的根拠は不明である、ということです。龍樹が龍宮において経典を得たとする記述は、『龍樹菩薩伝』などにも見られるものですが、南天鉄塔とは一体なんなのでしょうか。

南天鉄塔とは何か?

『金剛頂経義訣』(不空三蔵造 / 金剛智三蔵訳)によれば、真言密教の重要経典『金剛頂経』(の元となるもの)は、大日如来から金剛薩埵に相承されたのですが、金剛薩埵は、これを人々に教えるのは時期尚早として、南天竺に鉄塔を建立し、鉄扉鉄鎖で封じて、その中に秘蔵しました。

のちに、これをある大徳(僧)が扉を開いて、『金剛頂経』を授かったといいます。

扉は特殊な封印がなされていたようで、この大徳は七日にわたって塔をめぐって念誦し、白芥子七粒を塔に投げつけることで封印を解いて、開扉に成功します。

大徳が鉄塔の扉を開くと、その内部は異空間になっているのか、金剛神らが多数おり、大徳が開扉したことに怒り、立ち入りを禁じます。

大徳が陳謝・懇願したため、金剛神らの長である金剛薩埵は、入塔を許します。大徳は中にあった経典を暗記し、退出後に書き残したのが、『金剛頂経』であるといいます。

この開扉のエピソードは、『大唐西域記』(巻第十)における、清弁がアスラ宮を開くエピソードを元にしているとされます。

清弁は執金剛神から授かった秘法に従い、呪力を宿した芥子粒で、アスラ宮の石巌壁を撃つと、豁然として壁が開いたといいます。

南天鉄塔を開いたのは龍樹?

弘法大師は、この「ある大徳」を、『楞伽経』の懸記などをもとに、龍樹(龍猛)であると同定しました。

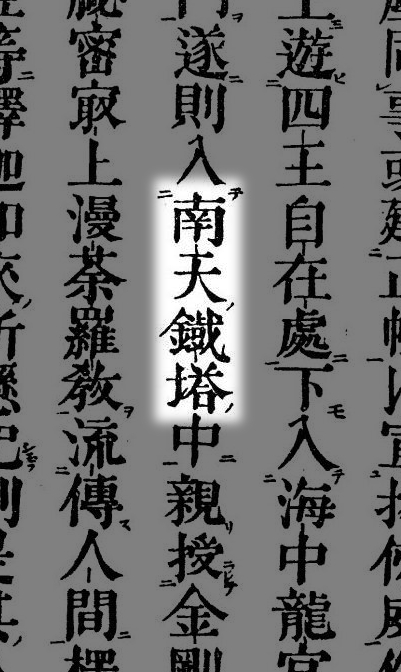

「〔龍樹は〕上は四王自在處に遊び、下は海中龍宮に入つて所有の一切の法門を誦持す。遂に則ち、南天の鐵塔の中に入つて、親り金剛薩埵に灌頂を授けられ、此の秘密㝡上の漫荼羅敎を誦持して、人間に流傳す」(「秘密曼荼羅教付法伝」『国訳一切経 和漢撰述部 諸宗部 第20巻』pp.308-309 青字は引用者)

こうして真言宗では、真言七祖として、大日如来→金剛薩埵→龍猛(龍樹)→龍智→金剛智→不空→恵果という相承の系譜が語られます。

ちなみに、弘法大師はこの塔を卒塔婆(仏塔、ストゥーパ stūpa)と表していますが、チャイトヤ(支堤、caitya)という、仏塔を中央に据えた礼拝堂や石廟のようなものであるとするほうが正確なようです。しかしながら前掲の絵図のように、南天鉄塔はしばしば、いわゆる宝塔のイメージで描かれます。

南天鉄塔は実在するか?

この鉄塔は、海中の龍宮と同じく、架空の伝説的な存在とみなされる一方で、実在したものとする説もあります。かつて栂尾祥雲は、「アマラヴァティーの塔と南天鉄塔説」(1925)において、アマラヴァティーの塔が、南天鉄塔に当たると主張しました。

また、のちに発掘が進められたナーガールジュナコンダ遺跡も、直接的ではないにしても、龍樹との関係から注目されました。

サータヴァーハナ朝期の碑文などから、南インドの北限は想像される以上に北にあると考えられ、シルプール遺跡やナグプール遺跡が注目されるようになりました。

特にナグプール近郊のマンスル遺跡は、インド仏教界の最高指導者・佐々井秀嶺氏が発掘に尽力されていることで知られています。佐々井氏は、南天鉄塔実在説の立場から、独自の考察を展開しており、興味深いです。

追記:白芥子について

白芥子についてもう少し調べてみました。中村元編著『仏教植物散策』に以下のような記述があります。

仏典等の中で極小物の喩えとして使われる「芥子」という漢字二文字で知られる植物は、サンスクリット語でサルシャパ(sarṣapa)と呼ぶ植物(ないしその種子)を指すとみることがふつうである。いわゆる芥子菜のことであり、辛味を生ずる成分を黄色い種皮で包んだ小さな種子を持つもので、われわれの日常生活にも関わりの深い植物である。したがって、赤や白の花をつけ、多数の小さな種子を含む果実(「芥子坊主」と呼ばれる)から阿片を産出することで有名な、いわゆる罌粟(芥子)とは別物である。

また、白芥子についても、「密教で行われる白芥子を用いての『芥子供』なども、古来インドで『身を浄め最もよく塗油装身して穀物・胡麻・吉祥茅・芥子を火神に焼供』(大地原誠玄訳)して祈祷することがあった」と述べられています。

『仏教ゆかりの植物図鑑』によれば、阿片の原料となるケシ(芥子)の実は、カラシナの種子(芥子)に似ていることからその名がついたとのことです。

参考文献

頼富本宏「日本人僧が発掘した二つの仏教遺跡」『大法輪』2006年10月号

佐々井秀嶺『龍樹と龍猛と菩提達磨の源流 サータヴァーハナ王朝・パーンドゥ王朝・ボーディ王朝』

玄奘[著], 水谷真成[訳]『大唐西域記 : 玄奘三蔵の旅 2』

栂尾祥雲「アマラヴァティーの塔と南天鉄塔説」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeb1918/1925/16/1925_16_1/_pdf/-char/ja

真鍋俊照「『南天鉄塔図』について」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeb1947/1983/141/1983_141_8/_pdf/-char/ja

コメント