楠龍造『龍樹の仏教観』のサポートページ企画です。今回は特別編として、仏画について取り上げます。

日本の仏画は次の5つに分けられます。

(1) 釈迦関係とそれ以外の大乗仏教の絵画

(2) 密教絵画

(3) 浄土教絵画

(4) 垂迹画

(5) その他の仏画(祖師像、羅漢像)

(1) 釈迦関係とそれ以外の大乗仏教の絵画

6世紀以降、仏教が伝来して以来、よく取り扱われる主題で、釈迦の生涯を描いた仏伝図や、菩薩像などがこれに当たります。

次に取り上げる密教画以前から描かれるテーマであるため、便宜上、顕教画とも呼ばれます。

釈迦の入滅を描いた涅槃図は、平安時代に末法思想が広がったことで、涅槃会が各地の寺院に普及し、その際に法会の場に掛けられました。

なかでも「仏涅槃図」(応徳涅槃図)は、応徳3年(1086年)の銘をもつ、現存する日本最古のものです。

涅槃図の定型は、「沙羅双樹林に囲まれた宝台の上に、仏陀は頭を北にして横臥し、仏陀を囲んで諸菩薩をはじめ仏母、十大弟子、八部衆、国王、大臣以下諸衆、動物が悲歎している図である」といいます(高崎富士彦『日本仏教絵画史』)。

また、仏伝図と似たものに、本生図があります。本生図は、ブッダの過去世の話である本生譚(ジャータカ)の場面を描いたものです。本生譚は、ブッダが出家から成道まで6年間の修行によってのみ悟りをひらいたのではなく、過去世において長い長い修行があったとして、作られた説話で、500以上のお話があると言います。

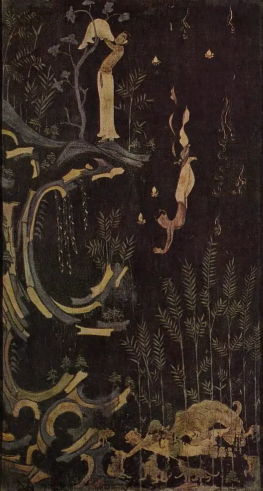

中でも有名な「捨身飼虎図」(7世紀、法隆寺)は、ブッダが過去世において、薩埵太子という王子だった頃、飢えた虎の母子のために、投身して自らを餌食として捧げたというお話で、玉虫厨子須弥座の右側面に描かれています。

左側面には「施身問偈図」という、別の本生譚に基づく絵が描かれています。

絵画が栄えた院政時代に描かれた「普賢菩薩像」(12世紀中頃、東京国立博物館)は、妖艶で聖なる美しさを持つ、日本の宗教画を代表する逸品です。

細く糸状に切った金箔を貼りつけた截金という技法が用いられています。

法華経の中で、仏滅後、法華経を読誦する者があれば、自ら六牙の白象に乗って現れ守護すると普賢菩薩が誓う場面があることから、普賢菩薩は法華経信仰と結びつけられています。

(2) 密教絵画

最澄や空海らが唐から持ち帰った絵画がもとになったもので、密教的な世界観を視覚化した曼荼羅や、明王像などがあります。これらは教義の視覚化とともに、潅頂などの儀礼にも用いられました。空海は『請来目録』において、「密藏は深玄にして、翰墨に載せ難し。更に圖畫を假りて悟らざるに開示す」(密教の教えは深く神秘的なために文字では伝えづらい。そこで図画を用いて理解できない人の眼を開くのだ)と、密教における図画の重要性を述べています。

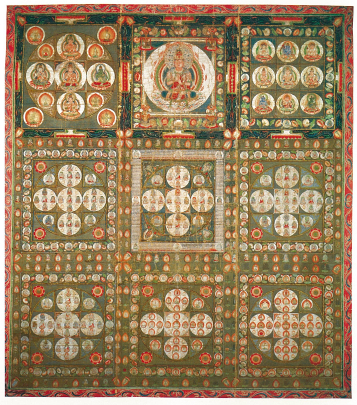

曼荼羅を代表するのが、胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅からなる両部曼荼羅です。「伝真言院曼荼羅」(9世紀後半、教王護国寺)は、現存する日本最古の両部曼荼羅で、空海が唐から請来したものの模本に属すると考えられます。

胎蔵曼荼羅は、中央の大日如来を中心に八葉の花弁が広がったような中台八葉院があり、それを取り囲む十二院からなります。全体で414尊(ないし458尊)が描かれています。

胎蔵曼荼羅は『大日経』に基づく「胎蔵」の世界観を表現したもので、大日如来が「胎」(=子宮)のように、万物を発生させ、育成し、産み落とすものであることが表現されています。

大日如来は中央に配されるのみですが、ここにあらわれる仏・菩薩たちは皆、大日如来が姿を変えたものに過ぎず、この曼荼羅全体が大日如来そのものであるとも解釈されています。

金剛界曼荼羅は、3×3の9つの区画(九会)からなり、全体で1458尊(ないし1461尊)が描かれています。

金剛界曼荼羅は、『金剛頂経』に基づく金剛界を表現したもので、九種類の曼荼羅の集合体、9つのバリエーションを描いたものと考えたほうがいいでしょう。

右上の理趣会を除いて、ほかの8つの区画の中央にはすべて大日如来が描かれています。下二段は五智如来を配しているところまで同じです。上段中央は大日如来一尊によって表現されています。

では右上の大日如来のいない理趣会は何かというと、『理趣経』に基づくもので、『理趣経』は広本の『金剛頂経』に含まれます。

理趣会では中央に大日如来ではなく、金剛薩埵菩薩が配されていますが、これもまた、大日如来が人々を励ますため、敢えてまだ途上である菩薩の姿であらわれたものと考えられます。

『大日経』と『金剛頂経』は本来、成立年代も場所も異なる、別の系統に属する密教経典ですが、これを両部不二として、一体化したのは空海の師・恵果であると言われます。

両部曼荼羅については、長くなったので、後日、稿を改めて詳述したいと思います。

密教信仰の中で、明王像も多く描かれました。「不動明王二童子像(青不動)」(10~11世紀、青蓮院)は、中央に不動明王、その脇に制叱迦と矜羯羅の二童子を配しています。

不動明王は「お不動さん」などとも呼ばれ、信仰の対象として人気を博し、その忿怒像も広く普及しました。不動明王を日本にもたらしたのは空海であるとされ、これに遅れて天台密教でも不動明王信仰が取り入れられるようになりました。

初期には両目を開く座像でしたが、天台宗の安然らが、観想のために不動十九相観を説いてから、こちらのほうがよく描かれるようになりました。

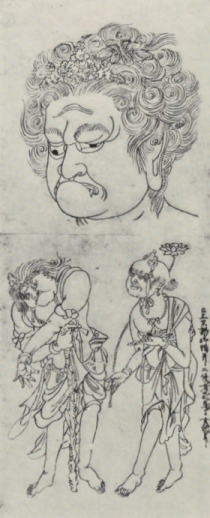

元ネタとされる「不動明王頭部及び二童子図像」(10世紀後半、醍醐寺)にもあるように、不動明王は、左目を眇めている(第八観)とされ、『大日経義釈巻第四』はこれを細く閉じると解釈しています。

また、下の歯で右上の唇を噛み、左唇の端は翻って出ており(第九観)、口を固く閉じている(第十観)とされます。二童子を侍していること(第十九観)も不動十九相観のひとつです。

(3) 浄土教絵画

浄土信仰の普及・流行に伴い、よく描かれたもので、阿弥陀如来や菩薩らが極楽浄土へ迎えに来る来迎図や、極楽浄土の景観を描いた浄土図などがあります。

「阿弥陀二十五菩薩来迎図」(14世紀、京都国立博物館)は、阿弥陀如来が、観音菩薩や勢至菩薩などの二十五菩薩を従えて、往生者を迎えに来る様子が描かれています。

右下には経典を前に、合掌する僧の姿があり、右上には極楽浄土と思われる宝楼閣があります。

浄土信仰とともに、「衆生は、地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天の六つの迷界を巡る」とする、六道輪廻の思想への関心が高まりました。源信の『往生要集』は、『摩訶止観』をはじめとする内外の典籍160数部から約1000の語句を引用し、六道輪廻の世界を詳細に記述しました。

『往生要集』を元に、極楽浄土とは対極の、地獄や餓鬼の世界を描いた六道絵も流行しました。

「地獄草紙」(12世紀末〜13世紀初め、東京国立博物館)では、様々な地獄の責め苦が描かれています。右図は、升目をごまかした商人が、鉄製の秤で灼熱の鉄湯を計らされるという地獄を描いた場面です。

「六道絵」(13世紀、聖衆来迎寺)は16幅が現存し、そのひとつ「閻魔王庁図」は、閻魔王が、冥府の死者を六道のいずれに送るか審査する様子を描いており、十王信仰の影響も窺われます。

「人道不浄相図」は、死体が次第に朽ちていく様子を、九段階に分けて描くことで、人道の世界、肉体に執着することの不毛、無常観を表現しています。

同じように、死体の朽ちていく様子を描いた九相図を六道絵の中に取り込んだものと思われます。

(4) 垂迹画

垂迹画は厳密には仏画ではありません。神仏習合の理論化とも言える本地垂迹思想に基づいて描かれた絵画です。本地垂迹思想とは、日本の神々は、仏や菩薩が仮の姿となって現れたものとする思想で、この考えに基づいて鎌倉時代に、宮曼荼羅や影向図などの垂迹画が描かれるようになりました。

宮曼荼羅(寺社曼荼羅)は、参詣が叶えられない遠方の信徒に対する「代参祈願」の画として発達しました。神社の景観を描き、各々の神殿に本地仏を描き入れます。

「春日宮曼荼羅図」(1300年、湯木美術館)はその代表的なものであり、藤原氏による春日信仰と仏教の結びつきを象徴するものです。春日大社の景観を描き、図上にそれらの社殿の本地仏とされる仏や菩薩が描かれています。

左から、十一面観音(第四殿)、地蔵菩薩(第三殿)、薬師如来(第二殿)、不空羂索観音(本社第一殿)、文殊菩薩(若宮)です。

仏や菩薩、または神などが現れることを影向といい、その様子を描いたのが影向図です。しばしば、信者が夢の中で感得したイメージを絵にあらわします。

「熊野権現影向図」(14世紀前半、檀王法林寺)は、奥州名取郡の老女が四十八度目の熊野詣での折、阿弥陀如来の影向を感得したさまが描かれています。これは夢の中での感得ではなく、眼前にありありと現れた巨大な阿弥陀如来の姿を描いています。

熊野権現は、和歌山県の熊野三山(熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社)に祀られる神々で、神仏習合思想のもとでは阿弥陀如来や観音菩薩など仏教の尊格と習合していました。檀王法林寺は浄土宗の寺であり、熊野信仰が浄土宗的な世界観と融合していることを示しています。

(5) その他の仏画(祖師像、羅漢像)

以上のほかに、各宗派の開祖や中興の祖を描いた祖師像や、仏道修行を完成させた聖者である羅漢を描いた羅漢図などがあります。

「龍猛菩薩像」(821年、教王護国寺)は、真言七祖像の一幅です。

李真らに描かせた真言五祖 (金剛智、善無畏、不空、恵果、一行)の画像を、師の恵果から贈られた空海が、帰朝後に、龍猛像と龍智像を描き加えさせて七祖とし、自ら名号や題字、七祖の行状文などの賛を書いたとされます。

藤原時代に描かれた「聖徳太子及び天台高僧像」のうちの一幅「龍樹像」(11世紀中頃、一乗寺)は、截金は使われていませんが、非常に色彩豊かな表現で描かれています。

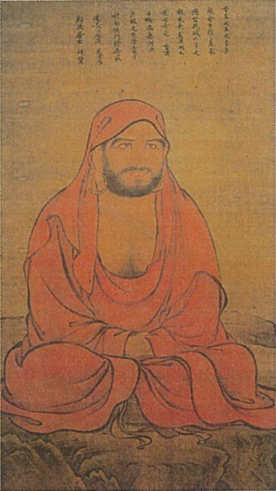

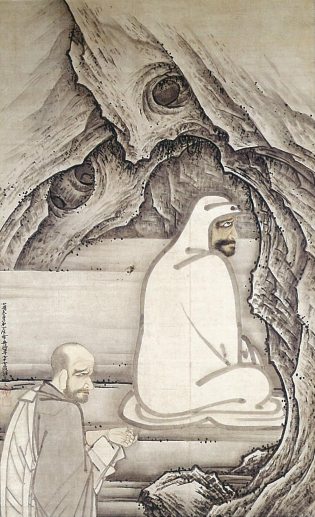

中国禅宗の初祖、達磨を描いた、「達磨図」(1271年、向嶽寺)は、衣の朱彩色を除けば、線の描法は水墨画法によります。

雪舟の「慧可断臂図」(1496年、齊年寺)は、神光(慧可)が自らの腕を切り落として達磨に弟子入りを懇願する故事を描いた水墨画です。

達磨は「碧眼の胡僧」や「欠歯の老胡子」などとも呼ばれる伝説的な存在で、水墨画の題材としてもよく描かれました。

羅漢(阿羅漢)は、本来「悟りをひらいた人」の意味であり、ゴータマ・ブッダ自身も羅漢ということになりますが、この言葉は多くの場合、部派仏教の高僧たちを指し、大乗仏教からは軽視される傾向にありました。

しかしながら、ことに禅宗において、自己の煩悩の克服を目指して厳しい修行に努める羅漢が見直されるようになり、大乗仏教においても、「十六羅漢」「十八羅漢」「五百羅漢」などの形で、信仰対象として復活してきたのでした。

「十六羅漢像」(11世紀、東京国立博物館)は、日本の羅漢図の現存最古のもの。那伽犀那尊者は『ミリンダ王の問い』で知られるナーガセーナ(那先)と思われます。本図では動物から供養を受けている様子が描かれています。

鎌倉時代以降、禅宗絵画の題材として多くの羅漢図が描かれました。増上寺は浄土宗ですが、この「五百羅漢図」(18世紀後半~19世紀初頭、増上寺)は中国・禅宗絵画の伝統に基づく図様を多く取り入れています。

参考文献

高崎富士彦『日本仏教絵画史』

コメント