楠龍造『龍樹の仏教観』のサポートページ企画です。今回は末法思想について取り上げます。

これまで末法思想についてあまり触れてこなかったので、少し深堀りしてみたいと思います。

末法思想とは何か

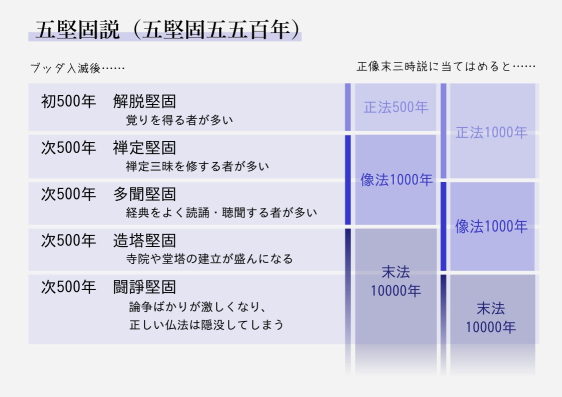

ブッダ入滅後、次第に仏法が衰退していくという観念は、インドでは『大方等大集月蔵経』に五堅固説などといった形で語られてきましたが、六世紀中頃の中国で、正法・像法・末法という三時説として体系化され、仏滅後千五百年ないし二千年には仏法が衰微した暗黒時代が訪れ、それが一万年続くとされました。これが末法思想です。

唐の基は、三時説を〈教〉〈行〉〈証〉と結びつける解釈を説いています。〈教〉は仏の教え、〈行〉はその教えにしたがって実践する者、〈証〉はその結果、悟りをひらく者を指します。そして、正法は、〈教〉〈行〉〈証〉が三つともそろっている時代であり、像法は、〈教〉と〈行〉のみが存在し、〈証〉がない時代、末法は、〈教〉のみが存在し、〈行〉と〈証〉がない時代を指します。

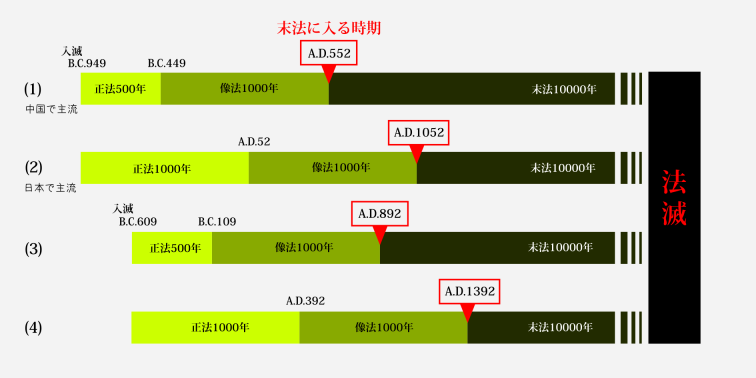

正法や像法の期間には諸説あり、日本では、三論宗系が正法五百年・像法千年説をとり、法相宗系が正法千年・像法千年説をとりました。加えて、仏滅年代についても、壬申歳(紀元前949年)説と壬子歳(紀元前609年)説があったので、仏滅から末法に入るまで、4つの説がありました。

中国では、仏滅紀元前949年説+正法像法1500年説=552年説が普及し、日本では、仏滅紀元前949年説+正法像法2000年説=1052年説が普及しました。それぞれの時代において、中国では道綽(562-645)、日本では法然(1133-1212)が、ともに末法思想を背景に、浄土信仰を説いたことで知られます。

二つの末法思想

日本では、1052年以降、末法に入ったとする末法思想が広がり、伝統仏教の衰微が進み、その克服として浄土信仰(あるいは後の鎌倉新仏教へとつながる諸思想)が興起した──というのが一般的な理解とされています。しかしこのような見方を疑問視する向きもあります。

佐藤弘夫は、日本の末法思想に、「末法法滅論」と「末法証法論」の二種類があったとします。

私たちはこの議論を通じて、中世の末法思想=正像末三時説に相異なる二つの解釈があったことを知ることができる。一つは専修念仏者たちによって主張されたもので、正像末を通じた法の衰退を強調することによって、末法を伝統的教行の効力の喪失する時代=「経道滅尽」の時と捉える見方である。もう一つの立場は専修念仏に反対する旧仏教者が示したもので、末法における法滅尽を否定し、たとえ末法が証果を現わすことが困難な時期であったとしても、人間の側の主体的な努力によってそれを可能にしうるという立場である。以後、前者を「末法法滅論」、校舎を「末法証法論」と呼ぶことにしたい。

佐藤弘夫「日本における末法思想の展開とその歴史的位置」(『再生する終末思想』所収)

「末法法滅論」は、一般的な理解に近く、末法に入ると、あらゆる教行が無効になるように説きますが、「末法証法論」によれば、それは末法に入って一万年を経た先の話であり、同時代が末法であったとしても、いまだ「余教悉滅」には至っていないと反論します。また、仏滅時期についても諸説あり、それによってはまだ末法でないとも考えられるのであって、いずれにせよ、肝心なのは真剣に救いを求める気持ちの有無であると言います。

本地垂迹説との関わり

「末法証法論」には、本地垂迹説が深く関わっています。佐藤によれば、本地垂迹説は、インドの仏が神の姿をとって日本に出現したとする思想というよりも、「本地としての彼岸の仏菩薩と、その垂迹としての此土の仏神(および高僧)」という二重構造を示すものであるといいます。

例えば阿弥陀仏そのものは本地仏ですが、「それがひとたび彫像・絵像という形をとって特定の寺院に安置されると、後者〔垂迹〕の範疇に含められるものとな」ります。

そこで「末法証法論」は、末法において、信仰の対象を垂迹としての既存の神仏に求める立場をとり、逆に「末法法滅論」は、彼岸の一仏に求める立場をとることになったのでした。

加えて重要なのが、当代において、末法思想による絶望感が一般民衆に広がっていたとは言えず、それ故、そうした絶望感が一般民衆を浄土信仰に向かわせた、とも言えないということです。むしろ、双方によって自陣の正当化のために、知識としての末法思想が持ち出された、と捉えた方が良さそうです。

付・石原莞爾の五五百歳二重説

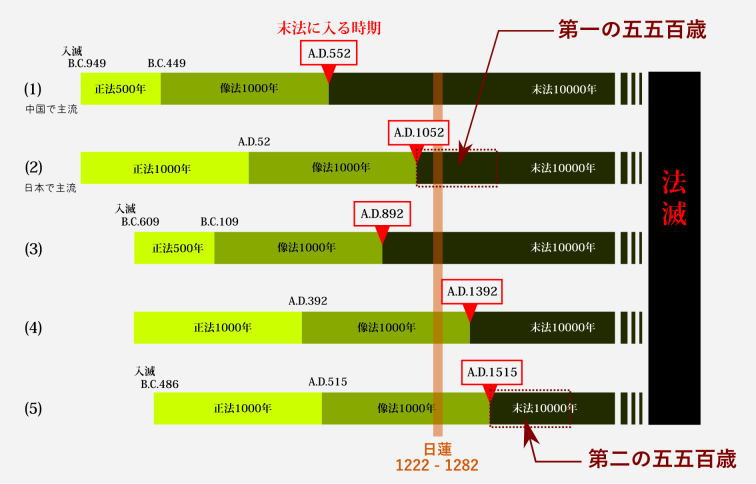

日本で末法思想が流行したのは平安時代だとされますが、昭和の軍人、石原莞爾にも密かな影響を与えていたようです。石原は日蓮主義を奉じる国柱会のメンバーでしたが、大谷栄一『日蓮主義とはなんだったのか』によれば、仏滅年代を紀元前486年とする高楠順次郎の説を知って衝撃を受けます。

というのも、ブッダの入滅を(紀元前949年ではなく)紀元前486年とすると、日蓮は末法の時代を生きた人ではなく、像法の時代を生きた人ということになってしまいます。五堅固説でいうと、第五の500年ではなく、第四の500年を生きたということになります。

日蓮自身、当世を末法の最初の500年に当たると考えており、末法の時代に、上行菩薩が「賢王」として、「僧」として二度出現するという思想を持ち、自らを上行菩薩になぞらえていました。

石原は仏滅年代が二説あることの意味を考え抜いた結果、これを五五百歳二重説(末法二重説)として解釈します。すなわち、上行菩薩の「僧」としての出現が日蓮であり、「賢王」としての出現が天皇であると考えたのでした。

第五の500年(仏滅後2500年)が終わるのは2015年であり、50年以内に世界統一が完成するという石原の軍事的判断とも一致することから確信を深めます。

五五百歳二重説は、石原を国柱会信仰から離脱させ、天皇を東亜連盟の指導者と考えることによって、石原による日蓮主義のアジア主義化をもたらすことになります。

参考文献

伊藤康安「末法思想のゆくえ」(『仏教の理論と歴史』)

コメント