『龍樹の仏教観』サポートページ企画です。今回は「須弥山世界と仏教宇宙観」の第三弾「地獄編」をお送りします。

輪廻と業──五趣か六道か

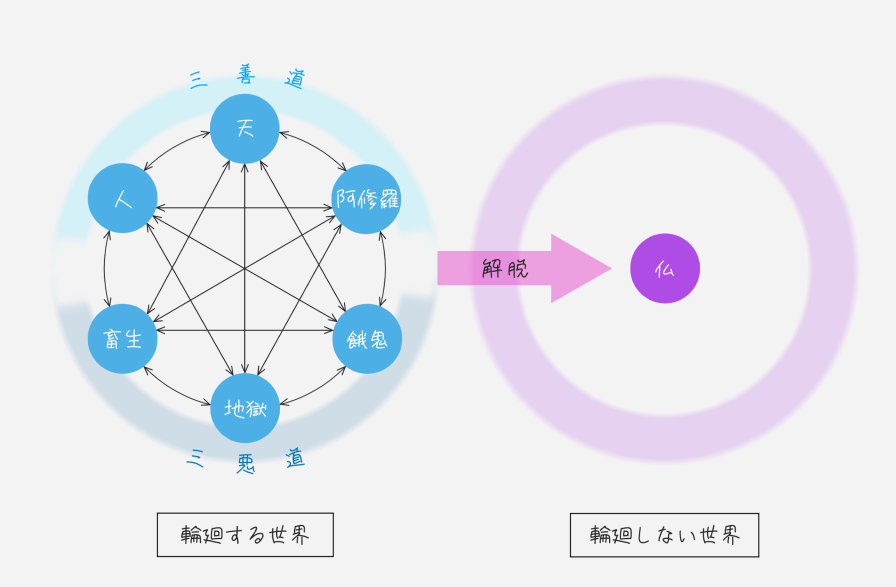

仏教宇宙観の基礎として、輪廻と業について押さえておく必要があります。仏教の世界観では、衆生(生き物、ただし植物は含まれない)は、死後、別の生命へと転生することを繰り返すとされます。これが「輪廻」です。そして転生は、生前の「業」(カルマ)に応じて、五趣ないし六道の中で行われます。

五趣とは、天、人、畜生(傍生)、餓鬼、地獄という五つの生存状態を指します。『倶舎論』はこの五つの分類を採用しますが、経典によってはこれに阿修羅を加えた六つに分類し、六道といいます。六道輪廻という言葉がありますが、それは文字通り、この六種類の生存状態の間を輪廻することを意味します。

五趣ないし六道には明確な序列があり、上から、天>人>阿修羅(修羅)>畜生(傍生)>餓鬼>地獄の順に階級化されています。一番上の天とは神のことです。詳しくは本連載の「仏の階層と金剛手薬叉について」を参照してください。人とは我々人類のことです。畜生(傍生)とは鳥や獣、魚や虫などの動物のことです。ここまではわかりやすいのですが、問題は阿修羅と餓鬼と地獄です。

阿修羅と餓鬼については後述することとして、地獄について見ていきたいと思います。

普通、地獄とは場所の名称のことであって、天(神)や人、阿修羅や畜生、餓鬼のような生命体とは違うように思われます。しかし天が、「天界に住む者」(天人)と、「天人が住む場所」(天界)という二つの意味があるように、ここでいう地獄も「地獄という場所」と「地獄に住む者」という二つの意味があります。「地獄に住む者」がどのような姿形をしているかは不明ですが、前世が何であれ、一般的には人間の姿で描かれます。

さらに、一般的には地獄とは、この世で罪を犯した人間にとっての死後の世界(あの世)と観念されますが、仏教の世界観に基づくならば、六道のいずれもが地獄に生まれ落ちる可能性があり、六道のすべてはこの世なので、必ずしも死後の世界(あの世)というわけではありません。生は常に輪廻の中にあって、死はむしろ、涅槃成仏して、この輪廻から脱することです。

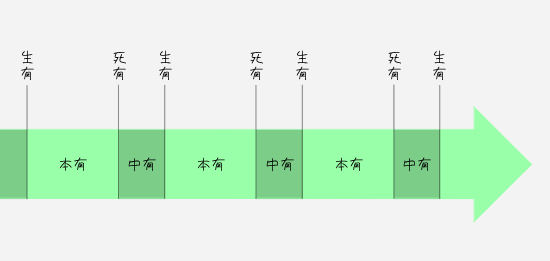

現世の生を終え、来世の生を待つまでの場所、すなわち六道のいずれに転生するか審判を受ける場所、特に悪人にとってのそれが、今日では一般に、地獄の中に組み入れられていますが、本来的にはそこは、「中陰」ないし「中有」と呼ばれる場所・期間です。現世とか来世とかいった六道の世界を「本有」といい、本有と本有の間なので「中」、本有が「陽」であるのに対し中有は「陰」であるため「中陰」といいます。「有」は存在という意味です。輪廻とは本有と中陰(中有)を繰り返すということでもあります。

地獄はサンスクリットではナラカ(naraka)といい、奈落の語源とされます。漢訳時に、地下にある牢獄という意味で地獄と訳されました。『倶舎論』は地獄を贍部洲の地下にあるとし、『長阿含経』は鉄囲山と(さらにその外側をめぐる)大鉄囲山との間にあるとしており、いずれもこの世界と地続きにあるものとしています。地獄には、八熱地獄、八寒地獄、孤地獄があるといいます。

八熱地獄

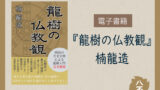

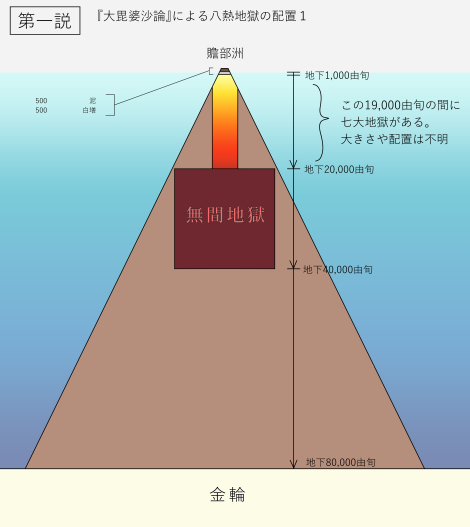

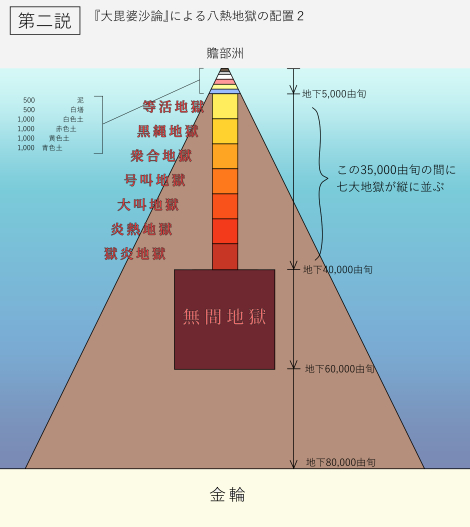

八熱地獄(八大地獄)は、等活地獄、黒縄地獄、衆合地獄、号叫地獄(叫喚地獄)、大叫地獄(大叫喚地獄)、炎熱地獄(焦熱地獄)、極熱地獄(大炎熱地獄・大焦熱地獄)、無間地獄(阿鼻地獄)の八つからなる地獄です。『倶舎論』では、無間地獄が贍部洲の下、2万由旬の地下にあり、縦横高さ各2万由旬の大きさ、すなわち無間地獄の底が4万由旬の深さのところにあると記すのみで、その他の地獄の大きさや配列については記されていません。

『大毘婆沙論』は、三つの説を紹介しており、その第二のものが最もメジャーです。

源信の『往生要集』は、八熱地獄が縦に並んでいるとしますが、無間地獄は一辺8万由旬の立方体で、残りの七大地獄はそれぞれ一辺1万由旬の立方体であるとしています。

これらの地獄は、より下層に向かうほど、より苛烈な苦痛を与えられる地獄であるとされます。

一番上の等活地獄は、何度も殺されながら、何度も生き返って、その度、束の間の喜楽を得られますが、一番下の無間地獄はそのわずかな喜楽もなく、絶え間なく苦痛が続くために無間地獄と呼ばれます。この二つの地獄の間に、六つの地獄があります。

黒縄地獄では、大工道具の墨壺のような道具を使って体に線が引かれ、それに沿って体を切断される地獄です。衆合地獄は様々な苦痛が一緒になって迫ってくる地獄です。号叫地獄は苦痛のあまり泣き叫ぶ地獄で、大叫地獄はさらに大きな苦痛によってさらに大きな叫び声をあげる地獄です。炎熱地獄は炎熱によって苦痛を受ける地獄で、極熱地獄はさらに強い炎熱によってさらに激しい苦痛を受ける地獄です。

さらに、各地獄には四方の壁に門があり、一つの門ごとに四つの「増」と呼ばれる副地獄があるといいます。煻煨増では熱した灰の中を歩かされ、屍糞増では死体と糞の泥沼に浸からされます。鋒刃増では刃の並ぶ道を歩かされたり、剣の葉が落ちてきて体を切られたり、剣の棘の生えた木を登らされたりします。烈河増では煮えたぎった湯の河に放り込まれ、岸に上がろうとすると獄卒が刀や槍で払いのけます。

八寒地獄

八熱地獄が、火炎と灼熱による苦痛が与えられる地獄であったのに対し、寒氷による苦痛を与える地獄もあります。それが八寒地獄です。ただ『倶舎論』は、八寒地獄を「八熱地獄の傍らにある」と記すのみで、具体的な場所や大きさ、構造などについては述べていません。

八寒地獄は、頞部陀地獄、尼剌部陀地獄、頞哳吒地獄、臛臛婆地獄、虎虎婆地獄、嗢鉢羅地獄、鉢特摩地獄、摩訶鉢特摩地獄の八つの地獄からなります。頞部陀地獄は寒さのために体にぶつぶつができてしまう地獄で、アブタは「あばた」の語源とされます。尼剌部陀地獄は、さらに厳しい寒さのためにそのぶつぶつが破裂してしまう地獄です。

頞哳吒(Aṭaṭa: アタタ)、臛臛婆(Hahava: ハハヴァ)、虎虎婆(Huhuva: フフヴァ)はいずれも極寒の苦しみのために上げる悲鳴の擬声語です。

嗢鉢羅、鉢特摩、摩訶鉢特摩は、青蓮華、紅蓮華、大紅蓮華という意味ですが、寒さとどう関係するのか『倶舎論』には説明がありません。『長阿含経』や『大智度論』は壁の色のことだと説明しますが、やはり寒さとの関係は不明です。『倶舎論光記』は、嗢鉢羅(青蓮華)地獄とは、寒さのために肉がはじけ、体が青蓮華のようになる地獄であると説明します。同じく鉢特摩(紅蓮華)地獄とは、肉がはじけて体が紅蓮華のようになる地獄であり、摩訶鉢特摩(大紅蓮華)地獄とは、さらに大輪の紅蓮華のようになる地獄であるとします。

孤地獄

八熱地獄と八寒地獄に加えて、孤地獄(辺地獄)というものがあるとされますが、これもまた不思議な地獄です。八熱地獄と八寒地獄が贍部洲の地下で、組織的に構成されていたのに対し、孤地獄は山や河、野や地下、空などに存在しているといいます。

地獄というのは人々の「業」によって造られているとされていて、八熱地獄と八寒地獄が多くの人々の集合的な業によって造られているのに対し、孤地獄は一人二人などの若干人によって造られているとされます。ちなみに獄卒(地獄で罪人に苦痛を与える係の者)も「業」によって生み出された存在であり、輪廻する衆生ではないとする説と、地獄で罪を犯し、地獄で報いを受ける衆生であるという説があります。

泉芳璟『地獄と極楽 来世思想の考察』は、様々な経典や説話に現れる特殊な地獄を孤地獄の一種と見なし、「産後の病気で死ぬ婦人の苦しめられる血の池地獄だの、子を産まぬ婦人の苦しめられると伝えられて居る石女地獄も亦、孤地獄と云えよう」と述べています。しかしこの二つの地獄は現代の感覚からはあまりにも理不尽に思われます。かつて仏教では女性は皆、地獄に堕ちるとされたこともあり、女性蔑視的、女性差別的な志向があったことは否めません。

各地獄が担う罪人の罪過や、地獄で行われる拷問の描写について、『倶舎論』は比較的淡白ですが、その後、非常に詳細な肉付けがなされていき、嗜虐的で悪趣味な様相すら呈しています。が、ここではこれくらいにしておきましょう。

阿修羅と餓鬼

ここで一旦、地獄については中断し、この先の理解の助けにすべく、先送りにしておいた阿修羅と餓鬼について述べておきましょう。

阿修羅は、古代インドの神アスラに由来するもので、元は善神でしたが、インドラ(帝釈天)などの神々と争う悪神としてヴェーダ聖典などに描かれるようになりました。

仏教では怒りに執着し、争い止まぬ存在とされ、六道では、人間より下位、人間と畜生の間とされました(がしかし、仏法を守護する八部衆や二十八部衆に加えられたりもするのがまたややこしいところです)。

阿修羅は海中(海底)や地下に住んでおり、しばしば三面六臂などの、複数の顔や腕を持つ鬼相として描かれます。

餓鬼は、常に飢えと渇きに苦しむ亡者であり、しばしば腹だけが大きく膨らんで手足が痩せ細った姿で描かれます。原語のpreta(peta)は死者や祖先の死霊を意味し、中国では死者の霊を鬼と称することから餓鬼と漢訳されました。

一般的な観念だと、地獄の亡者こそが餓鬼なわけですが、地獄の住人と餓鬼は異なります。餓鬼界は贍部洲の下、500由旬のところにあるとされます。

地獄、餓鬼、畜生は、貪瞋痴の三毒に結びつけて理解されます。日蓮は「瞋るは地獄、貪るは餓鬼、痴かは畜生」と表現しました。餓鬼はひたすら欲に囚われた存在です。地獄は、互いを傷つけ殺し合う、憎しみが支配する世界とも言われ、瞋恚(怒り)の世界です。畜生界は無知の世界とされますが、これは動物を侮った見方かもしれません。

餓鬼が利己的であるのに対し、地獄が怒りに囚われているために、共損的である点でより罪深いのかもしれません。そう考えると、阿修羅が怒りに囚われ、争いに明け暮れるために、天から人間以下に堕とされたのに納得する一方で、地獄と阿修羅が重なっているようにも思われ、しかも一方はそれでも上から三番目で、一方は一番下というのが些か整合性に欠けるような気がしないでもありません。

ふたりの閻魔

地獄の主である閻魔大王についても触れておきましょう。しかし実のところ、『倶舎論』は閻魔を地獄の主であるとはしていないのです。これには複雑な事情があり、閻魔の起源と変遷を見ておく必要があります。

閻魔(エンマ)は、もともと『リグ・ヴェーダ』に現れるヤマに由来するとされます。ヤマは旧約聖書のアダムのような最初の人間でした。そして彼は最初の死者となり、死者の国の王になったといいます。この死者の国は地獄というより天国であって天上にありました。これを仏教に取り入れたのが夜摩天です。

ところが『倶舎論』にはもう一人のエンマがいます。ヤマが王となった死者の国はいつしか天上から地下に移され、餓鬼界が死者の国とされるようになり、エンマは餓鬼界の王、琰魔とされるようになったのです。餓鬼の原義が死者であり、祖霊であるとは先に述べた通りです。

あるいは、死者の国が、天上にある善人の国(天国)と、地下にある悪人の国(地獄)に分裂したと言えるかもしれません。『倶舎論』における夜摩天と琰魔王が同一の存在であるかどうかははっきりしません。

『倶舎論』ではエンマは餓鬼界の主であって、地獄の主ではありません。ところが時が下るとエンマは地獄の主であり、裁判長のような役割を与えられていきます。定方晟『須弥山と極楽』は、仏教の地獄思想に審判の思想が入り込んできたことの論理的要請として、エンマが地獄の主とされるようになったのではないかと推測します。

エンマは中国で閻魔という漢名を与えられますが、その中で中国の民間信仰や道教と結びついて十王信仰が形成されていきます。これは死者が十王の裁きを順に受け、六道のいずれに転生するか決められるというもので、『預修十王経』などに説かれました。また日本では、この十王は、実は如来や菩薩、明王の化身だとする説が『地蔵十王経』で説かれるようになります。

初七日(死後7日目)……秦広王……不動明王

二七日(死後14日目)……初江王……釈迦如来

三七日(死後21日目)……宋帝王……文殊菩薩

四七日(死後28日目)……五官王……普賢菩薩

五七日(死後35日目)……閻魔王……地蔵菩薩

六七日(死後42日目)……変成王……弥勒菩薩

七七日(死後49日目)……泰山王……薬師如来

百箇日(死後100日目)……平等王……観世音菩薩

一周忌(死後1年目)……都市王……勢至菩薩

三回忌(死後2年目)……五道転輪王……阿弥陀如来

死後49日(七七日)までに転生先が決せられ、残りの三王による裁判は、地獄道・餓鬼道・畜生道に落ちた者の再審です。興味深いのは地獄の主とされる閻魔王は五番目の裁判官であるということでしょう。これは閻魔王が地獄の主ではなかったことの名残とも、閻魔王が降格・左遷されたことの証左とも解釈されています。あるいは逆に、五番目であっても閻魔王の裁きは別格であるとする説もあります。

地獄の宗教的な意味

山辺習学『地獄の話』は、『十王経』が、地獄に「審判」の要素を取り入れたことを高く評価します。

いかなる人間も十王の裁きの前に平等であり、自己と向き合うことを迫られます。その具象がまさに浄玻璃鏡です。浄玻璃鏡とは、閻魔王庁にある大きな鏡で、罪人をその鏡に映すと、過去の罪過が映し出されるといいます。

罪の意識は道義の意識である。それは正義の欲求である、常識はこれをもって他を裁く尺度とするのであるが、それが自己に向けられるときに宗教的批判となり、浄玻璃鏡上の自己の映写となり、万乗の王者も、有徳の君子も、孤独と貧素にかえり戦慄せばならぬ。おそらく真の宗教はかかる領野を通してのみ誕生するのであろう。

「しかし」と山辺は続けます。

しかし『十王経』は、この方面における仏教芸術に貢献するところはあったが、せっかくよい問題を提唱しながら、これを追福修善の儀軌によって解決せんとしたのは、低級な取り扱い方におちいり、宗教の真義を逸した憾みがある。

ここで山辺が問題視しているのは、追善供養のことです。追善供養とは、すでに善行を積めない死者に成り代わって、生者(遺族)が誦経することで、罪の軽減を狙うもので、7日おきの十王の裁きに合わせて行われます。忌日法要や年忌法要の元となるものですが、山辺はこれを「僧の職業に媚びた」ものとし、自らの罪と向き合うという契機を奪うことになったと解するわけです。

速水侑『観音・地蔵・不動』によれば、近世日本において、仏教の底辺拡大=民衆化と不可分に、葬式仏教化と密教化が進んだとされ、「民衆に葬送追善を勧める僧たちが好んで利用したのは、民衆の素朴な冥界への恐怖であり、これを十王信仰を媒介として、葬送追善の必要性に結びつけたのである」と指摘されています。

地獄で仏──閻魔王は地蔵の化身なのか?

先述の『地蔵十王経』をはじめ、閻魔王は地蔵菩薩の化身であるとする説があります。地蔵菩薩は、六道すべての衆生を救済すると誓願し、幾劫もの修行を経て菩薩になったとされ、通常の菩薩のように華美な姿(菩薩形)で描かれることはなく、坊主頭の声聞の姿(僧形)で描かれます。これは、とりも直さず、ただちに衆生救済に駆けつけたためとも言われます。

『地蔵十輪経』では、地蔵菩薩は必要に応じて様々な姿に変じて衆生を救済すると説かれ、剡魔王や獄卒、あるいは地獄の諸々の有情等々になって、法を説くと言います。

こうしたことから、地蔵菩薩はしばしば、賽の河原で石を積む子供たちを救いに来る菩薩として描かれます。地蔵菩薩の活動は地獄に限られたものではないのですが、地蔵の原義が大地の徳を象徴するものであることから、地底の地獄と結びつけられたとも考えられます。

また『地蔵十輪経』や『地蔵菩薩本願経』では、弥勒菩薩が如来となって下天するまでの間、五濁悪世の無仏世界で生きる衆生を救済するよう、仏に託された存在とされます。

参考文献

定方晟『須弥山と極楽』

泉芳璟『地獄と極楽 来世思想の考察』

加藤智学『阿毘達磨倶舎論世間品抄解 巻下』

コメント